Art. 350.

fondateur et directeur du Journal du Droit Administratif,

professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, IMH

Le présent article est dédié à M. le professeur B. Pacteau

– en respectueux hommage –

ainsi qu’à la famille de M. Victor Ucay.

Des fondateurs aux lecteurs. Le Journal du Droit Administratif (Jda) a été fondé en 1853 et ce, notamment par les professeurs de la Faculté de Droit de Toulouse, Adolphe Chauveau[a] (1802-1868) et Anselme (Polycarpe) Batbie[b] (1827-1887). Il nous a été donné, déjà, non seulement de leur rendre un juste hommage et tribut mais encore de revenir sur l’histoire même[c] du premier (et pérenne) média spécialisé dans la branche dite publiciste du droit administratif. Après nous être ainsi intéressés à ses fondateurs et à ses promoteurs, penchons-nous maintenant sur leurs lecteurs.

Il nous a alors semblé intéressant – dans le cadre de la section « Histoire(s) du Droit Administratif » – de mettre ici en lumières – en cinq articles ainsi répartis – les éléments que nous avions trouvés, entre droit administratif, histoire locale et politique mais aussi généalogie, concernant Victor Ucay (1856-1950) :

- I. Rencontre fortuite le long de la Garonne avec M. Ucay, étudiant en droit

- II. Trois dates communes au droit administratif & à Victor Ucay

- III. Victor Ucay, l’avocat propriétaire notamment marié à l’Armée

- IV. De Chauveau aux chevaux, le triple élu local Victor Ucay & les rêves de députation

- V. Du Jda oublié à l’affaire des affiches lacérées

II. Trois dates communes

au droit administratif

& à Victor Ucay

1856 : année de naissance

de Victor Ucay

& du droit administratif toulousain ?

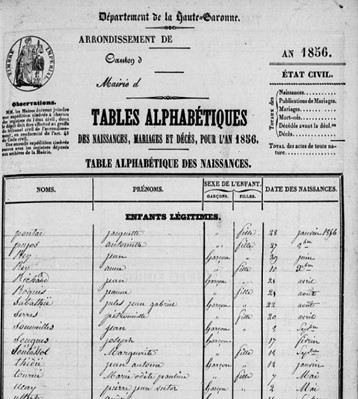

– AD 31 ; 2 E IM 2015 – Grenade 1 E 24.

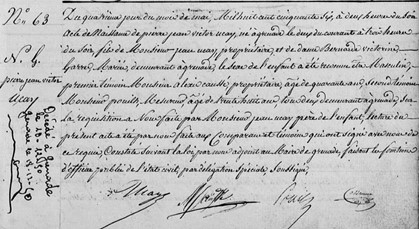

C’est en mai (le 02) de l’année 1856 qu’est né (Pierre Jean) Victor Ucay, à Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne) à moins de trente kilomètres de Toulouse. Les archives départementales de Haute-Garonne[1] possèdent son acte de naissance avec mention de celui de son décès[2] comme suit :

« Le quatrième jour du mois de mai 1856, à deux heures du soir, acte de naissance de Pierre Jean Victor Ucay, né à Grenade le deux du courant à trois heures du soir, fils de M. Jean Ucay, propriétaire et de Dame Bernarde Victorine Garres, mariée, demeurant à Grenade.

Le sexe de l’enfant a été reconnu être Masculin. Le premier témoin, M. Alexis Caussé, propriétaire, âgé de quarante ans ; second témoin, M. Pouilh (sic) Mesurand, âgé de trente-huit ans, tous deux demeurant à Grenade. Sur la réquisition à nous faite par M. Jean Ucay, père de l’enfant, lecture du présent acte a été par nous faite, aux comparants et témoins qui ont signé avec nous de ce requis, constaté suivant la Loi, par nous adjoint au Maire de Grenade, faisant la fonction d’officier public de l’état civil par délégation spéciale ».

– AD 31 ; 2 E IM 2015 – Grenade 1 E 24.

Il est par suite intéressant (et peut-être amusant) de se demander quel était l’état de l’enseignement du droit administratif à la même époque. On sait[3] qu’à Toulouse le droit administratif a été enseigné bien avant qu’Hauriou n’y règne en maître à partir de 1888. Dès l’Ancien Régime, des éléments de droit public sont ainsi diffusés et enseignés tant dans des structures privées (on songe à l’Institut Paganel) que publiques (à la Faculté de Droit) mais ces cours sont rarement pérennes et les écrits peu publiés. Ainsi, ce n’est effectivement pas en 1856 que naît au sens premier le droit administratif à Toulouse. Il faut citer à cet égard ses premiers promoteurs parmi lesquels les deux professeurs de Bastoulh[4] (en 1806-1808 puis en 1829-1830), l’avocat Romiguière(s)[5] (en 1830) mais surtout Adolphe Chauveau qui enseigna le droit administratif à Toulouse de 1838 à 1868, c’est-à-dire de façon enfin pérenne. Toutefois, pendant cette affirmation du droit public, essentiellement sous la Monarchie de Juillet, on relève qu’un regain d’intérêt et – disons-le – de notabilité du droit public ne se fera que sous le Second Empire avec trois événements convergents :

- l’adjonction d’un suppléant du professeur Chauveau en droit public : Anselme-Polycarpe Batbie qui enseignera aux côtés de son collègue de 1852 à 1857 avant de rejoindre Paris, sa Faculté et ses ministères ;

- la création, par les deux susnommés en 1853, du Journal du Droit Administratif ;

- et la prise en compte véritable, après plusieurs années de lutte académique, du caractère scientifique et juridique du droit public.

En effet, alors que dans les premières années de son enseignement (à Toulouse comme ailleurs), le droit administratif fut d’abord rangé parmi les matières accessoires (sinon inutiles selon d’aucuns) aux étudiants en Droit (ses enseignants étant par exemple dispensés de participer aux examens), les années 1850 vont au contraire parachever la reconnaissance académique du droit public et permettre, même, sous la Troisième République, l’arrivée de l’enseignement diffus (et non réservé) du droit constitutionnel.

On peut donc affirmer qu’en 1856, à Toulouse mais en France de manière générale, au moment où naissait Victor Ucay, le droit administratif naissait également en tant que branche juridique et matière d’enseignement du Droit « véritable » et véritablement reconnue.

1877-1878 : les études juridiques

de Victor Ucay

& le « nouveau » Jda

De la famille Ucay. On dispose de plusieurs informations sur les parents de Victor Ucay. Son père, Jean Ucay (1828-1903) et sa mère, (Bernarde) Victorine Garres, (1834-1895) étaient des propriétaires bourgeois, a priori financièrement aisés. Ainsi, Jean est-il souvent, comme Victor, désigné ou identifié publiquement et professionnellement comme « propriétaire » dans les actes d’état civil et son épouse est elle-même la descendante de Pierre Garres (1798-1879) également propriétaire à Cambebrats-Aucamville aux côtés de Jeanne Pétronille Bacalerie (1810-1888), fille d’un négociant dénommé Thomas Jean Bacalerie (1784-1856).

au nom du grand-père de Victor, Barthélémy Ucay ;

il s’agit des services postaux, de diligence et/ou de messageries (circa 1840).

Si l’on remonte du côté des ascendants[6] paternels du patronyme Ucay on trouve alors principalement des propriétaires mais aussi deux traditions professionnelles : celle d’entrepreneur de diligences et messageries assurée par son grand-père (Barthélémy Ucay (1805-1870)) et son arrière-grand-père (Jean Ucay (1765-1837)) et celle de paysan (et plus précisément laboureur ou brassier, c’est-à-dire ouvrier agricole proposant ses bras) même si son arrière-arrière-grand-père (Etienne Séverin Ucay (1741-1814)) semble être celui qui, avec la Révolution française, a le premier réussi à s’élever socialement. Il décède en effet sous l’appellation de « propriétaire cultivateur » alors que la plupart de ses ascendants ne sont « que » brassiers ou laboureurs ; c’est le cas de son quadrisaïeul Jean Pierre Ucay (1703-1761) identifié comme « travailleur, brasseur ». On porte à notre connaissance la mention a priori de deux sœurs, dont Marie Barthélémye (sic) Ucay, malheureusement décédées très peu de temps après leurs naissances. On ne connaît a priori pas d’autres enfants ce qui fait de Victor un « enfant-roi », fils unique de facto alors que la tradition familiale est plutôt celle d’avoir de généreuses fratries à l’instar de celle engendrée par son bisaïeul Jean Ucay, père de huit enfants… dont sept filles[7] il est vrai ! Un élément, dans l’arbre généalogique, nous a par ailleurs – un instant – troublé. On signale en effet la mort d’une Dame Garres en janvier 1895 (par ex. dans La Gironde) sous le nom de Mme Gabriel Coutaut née Garres. On aurait pu imaginer qu’il s’agissait de la mère de Victor non seulement parce que le nom coïncide mais encore parce que la présence de notre homme y est avérée (à Bordeaux) au convoi funéraire[8]. Toutefois, il ne figure pas aux côtés de ses enfants, parmi les premières personnalités citées.

A priori, confirment la famille et la marie de Grenade, Mme Victorine Ucay née Garres est inhumée au sein du caveau familial à Grenade. Pourtant, dans cette même commune, son acte de décès est – en l’état – introuvable et au moment où elle meurt (janvier 1895) cette autre Mme Garres meurt à Bordeaux et est manifestement liée aux Ucay puisque Victor est présent au convoi comme il est associé aux remerciements parus dans la presse quelques jours après (cf. La A priori, confirment la famille et la marie de Grenade, Mme Victorine Ucay née Garres est inhumée au sein du caveau familial à Grenade. Pourtant, dans cette même commune, son acte de décès est – en l’état – introuvable et au moment où elle meurt (janvier 1895) cette autre Mme Garres meurt à Bordeaux et est manifestement liée aux Ucay puisque Victor est présent au convoi comme il est associé aux remerciements parus dans la presse quelques jours après (cf. La Gironde du 15 janvier 1895). Deux hypothèses en conséquence : soit cette Mme Garres est une proche de la mère de Victor, soit ladite mère se serait remariée à Bordeaux avec un dénommé Gabriel Coutaut. Cette hypothèse est cependant rapidement écartée. Concrètement, deux dames Garres sont bien décédées en janvier 1895 et l’une d’entre elles était la mère de Victor (même si, sans avoir trouvé encore son certificat de décès on ignore si elle est décédée aussi à Bordeaux (comme l’indiquent certaines sources et arbres généalogiques) ou si elle s’est éteinte à Cambebrats-Aucamville (31). Quant à celle du convoi funéraire préc. il s’agit en fait, nous apprend la famille, de la nièce de Victor : Marguerite Garres.

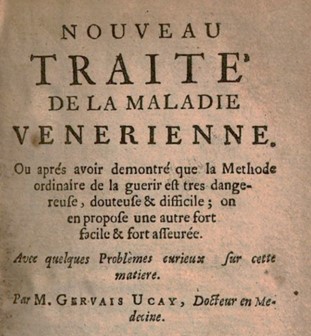

du docteur en Médecine de Toulouse, Gervais Ucay (1699).

Autre élément historique concernant la famille, elle est a priori liée, en région toulousaine toujours, au docteur en médecine, Gervais Ucay, à qui l’on doit un extraordinaire (et étonnant) Traité[9] de médecine au XVIIe siècle.

A la lecture du Dictionnaire[10] historique de la médecine ancienne et moderne, on apprend à son sujet que le docteur Ucay avait émis une thèse théologiquement simple : la fornication hors mariage serait la mère de tous les vices et de toutes les maladies sur terre. L’auteur s’exprimant en ces termes : « Nous pouvons dire (…) que Dieu ayant toujours eu en horreur le péché de fornication, il l’a aussi en tous les temps du monde fait suivre d’une infinité de malheurs et de maux corporels, parmi lesquels on doit compter la vérole comme une suite de l’impureté, et l’apanage que Dieu promet aux débauchés ».

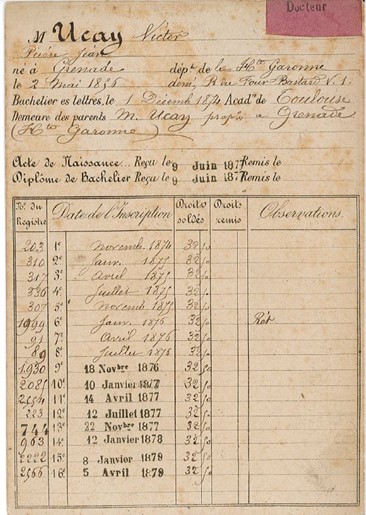

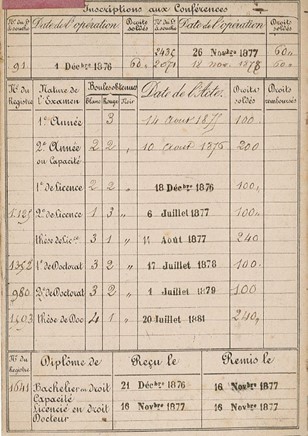

Victor Ucay étudiant & lecteur du Jda. En 1878, Victor Ucay a vingt-deux ans et c’est l’année où il reçoit donc ce numéro « perdu » du Journal du Droit Administratif. Quel est alors son parcours estudiantin ? On connaît, grâce aux archives universitaires[11], très exactement son parcours et l’obtention de ses diplômes qui se sont organisés comme suit :

- le 1er décembre 1874, Victor Ucay obtint son baccalauréat ès Lettres ce qui lui permit de prendre sa première inscription pour suivre les cours de première année en Droit près la Faculté de Droit de Toulouse, à compter de cette même époque (automne 1874) ;

- le 18 décembre 1876, il obtint sa première année en Droit et le 21 suivant on lui remit son diplôme de Bachelier en Droit ;

- le 06 juillet 1877, il conquit sa deuxième année de Licence en Droit ;

- le 11 août 1877, il soutint, en suivant sa thèse de Licence ; examen consistant à soutenir devant un jury des aphorismes alors qualifiés de « positions de thèses[12] » et reçu le 16 novembre 1877 son diplôme de licencié en Droit lui permettant d’accéder à l’avocature ;

- il entama ses examens de doctorat en 1878 (inscription prise le 17 juillet au moment même où il était lecteur du Journal du Droit Administratif) ;

- et soutint sa thèse de doctorat en droit le 18 juillet 1881 (ses droits étant acquis le 20 suivant).

- On sait même qu’il participa (et paya pour se faire) en 1876, 1877 & 1878 à des conférences facultatives.

Victor ne fut ainsi pas le meilleur étudiant de sa promotion mais ses résultats sont tout à fait honorables. Il ne fait ainsi pas partie des lauréats ou médaillers, chaque année, des prix de la Faculté mais on connaît, grâce aux archives, ses résultats à tous ses examens.

5Z3, fiche d’étudiant de Victor Ucay, recto.

En effet, la fiche universitaire d’étudiant de Victor Ucay indique, au verso, les « boules obtenues » à chacun de ses examens.

Rappelons à cet égard[13], qu’à cette époque, les étudiants devaient répondre aux questions d’un jury formé de trois (pour le baccalauréat), quatre (pour la licence) ou cinq (pour le doctorat) examinateurs. Ce jury posait des questions sur toutes les matières d’examen qui n’étaient pas forcément les matières suivies dans l’année par l’étudiant. L’interrogation durait au moins une heure au bout de laquelle chaque juré déposait une bille de bois ou verre dans une urne. Selon la couleur de cette boule on connaissait l’appréciation anonyme du jury et on en déduisait, à la majorité, l’échec ou la réussite de l’impétrant. Pour le baccalauréat par exemple, les étudiants devaient subir un examen pour chacune des deux années. Ils étaient donc notés, en tout, par six professeurs (soit six boules différentes de couleur). Pour parvenir à la licence, il fallait encore ajouter deux nouveaux examens oraux (soit huit boules différentes) ainsi qu’une soutenance de thèse en la présence de cinq examinateurs. Autrement dit, une fois toutes ces billes ajoutées, on constate ainsi que l’explique le doyen Foucart[14] (1799-1860) que « le mérite des épreuves à subir pour arriver au grade de licencié [était] apprécié par 19 boules[15] (…) blanches, rouges ou noires ». La couleur noire était celle de l’échec, le blanc celle de la réussite et le rouge traduisait un examen tout juste moyen. Aussi[16], « tout scrutin sur une desdites épreuves dans lequel le candidat [avait] deux boules noires entraîn[ait] de plein droit l’ajournement ». En revanche l’unanimité de boules blanches emportait la proclamation : « reçu avec éloges ».

Qu’en fut-il s’agissant de l’étudiant Ucay ? Sur les 34 boules qu’il obtint de sa première année en Droit au doctorat, on recense :

- Aucune boule noire ;

- 16 boules rouges ;

- et logiquement 18 boules blanches, symbole d’excellence.

Le bilan est donc globalement « très » positif mais il ne s’agit pas de l’étudiant « modèle » ou brillant en toute occasion académique.

Ucay, étudiant à la Faculté de Droit de Toulouse. Si l’on connaît le résultat des examens de Victor Ucay, on sait aussi avec précision qui furent ses enseignants. Pour le savoir, il suffit par exemple d’ouvrir le Registre de la Faculté de Droit[17] pour connaître la répartition des leçons et des conférences.

On sait ainsi que pendant l’été 1876, au moment où il devenait bachelier en Droit, Victor Ucay put assister aux leçons[18] de droit romain d’Henri Massol (1804-1885) et même profiter de celles du doyen Auguste Laurens[19] (1792-1863) peu de temps avant son départ. De même, put-il suivre les cours de Code civil de MM. François Joseph Paget (1837-1908) ainsi que du futur préfet Eugène René Poubelle (1831-1907). Lors de sa 2e année de Licence[20], il suit entre autres, toujours le professeur Poubelle qui lui enseigne encore le Droit civil, mais aussi le professeur Henry Bonfils (1835-1897) en procédure civile ; toujours Massol en droit romain et Victor Molinier (1799-1887) en droit pénal (à l’époque dit criminel).

De la Licence au Doctorat. S’agissant de la 3e année de Licence (1877-1878) puis des examens de 4e de Doctorat (1879 à 1881), on sait[21] également que Victor Ucay put assister aux leçons suivantes :

- aux dernières leçons (3e année) de droit civil, d’Eugène Poubelle ;

- au cours de droit commercial du doyen Dufour (présenté infra) ;

- ainsi qu’au cours de droit administratif d’Henry (Antoine) Rozy (1829-1882).

On s’arrête évidemment un instant sur cette dernière information pour rappeler que Rozy est né à Toulouse, le 12 octobre 1829 et décédé le 20 septembre 1882. Il a successivement été avocat, professeur suppléant provisoire (1855), puis agrégé et rattaché à la Faculté de droit de Toulouse (1862) où il enseigna l’économie politique pour les aspirants au doctorat et remplaça en droit administratif le titulaire Chauveau aux côtés de Batbie lorsque Chauveau, précisément, ne pouvait assurer du fait de son état de santé ses leçons[22]. A la mort de Chauveau, en 1868, Rozy sera durablement chargé du cours (qu’il n’appréciait pourtant manifestement pas !) et ce, jusqu’en 1882 lorsqu’un dénommé (et célèbre) Ernest Wallon[23] (1851-1921) l’y remplacera avant l’arrivée (en 1888) de Maurice Hauriou. Hélas, Rozy n’a pas assez publié et spécialement pas en droit administratif pour que l’on soit renseigné sur son enseignement. En revanche, il participa au Journal du Droit Administratif ce qui incita peut-être Victor Ucay à s’abonner.

On sait par ailleurs, grace à la lecture du précieux Registre préc., que pendant l’année 1878-1879 certains des cours de Rozy (malade et empêché) furent assurés par un remplaçant[24], jeune professeur agrégé, (Pierre Marie) Georges Vidal (1852-1911) qui avait plutôt goût pour le droit pénal mais accepta la charge en droit administratif comme tout dernier arrivé à l’époque. En dernière année[25], il retrouva Massol en droit romain et Laurens en droit des gens (droit international) et connut le professeur Ginoulhiac (1818-1895) qui lui fit découvrir le droit coutumier, présent dans sa thèse de doctorat. Il faut alors rappeler que c’est peu de temps auparavant, dans une séance datée du 1er mars 1878, que la Faculté de Droit Toulouse fut[26] :

« d’avis à l’unanimité qu’une chaire de droit des gens, que l’on pourrait plus opportunément appeler chaire de droit international, soit créée à Toulouse dans les plus brefs délais possibles ».

C’est à la même époque[27] qu’il fut expliqué que « chacun de MM. Les Professeurs » allait être appelé « d’après son rang d’ancienneté à se prononcer sur le point de savoir s’il voulait ou non se charger d’un cours » complémentaire financé par les collectivités locales (essentiellement municipales). C’est à partir de cet instant que Rozy exprima qu’il « prendrait volontiers le cours de législation industrielle » c’est-à-dire le futur cours de droit du travail[28], matière dans laquelle il s’exprima et s’épanouit bien plus qu’en droit administratif.

1877, Victor Ucay & la vocation pour le droit administratif ? Les liens entre Victor Ucay et le droit administratif sont véritables, ainsi qu’on le développera par plusieurs exemples tout au long de sa vie et de ses engagements (électoraux notamment). Non seulement il fut abonné au Jda ce qui marque naturellement déjà un intérêt réel et précoce pour le droit administratif mais encore, il désira manifestement s’y investir scientifiquement même si l’Université ne le suivit pas sur ce chemin.

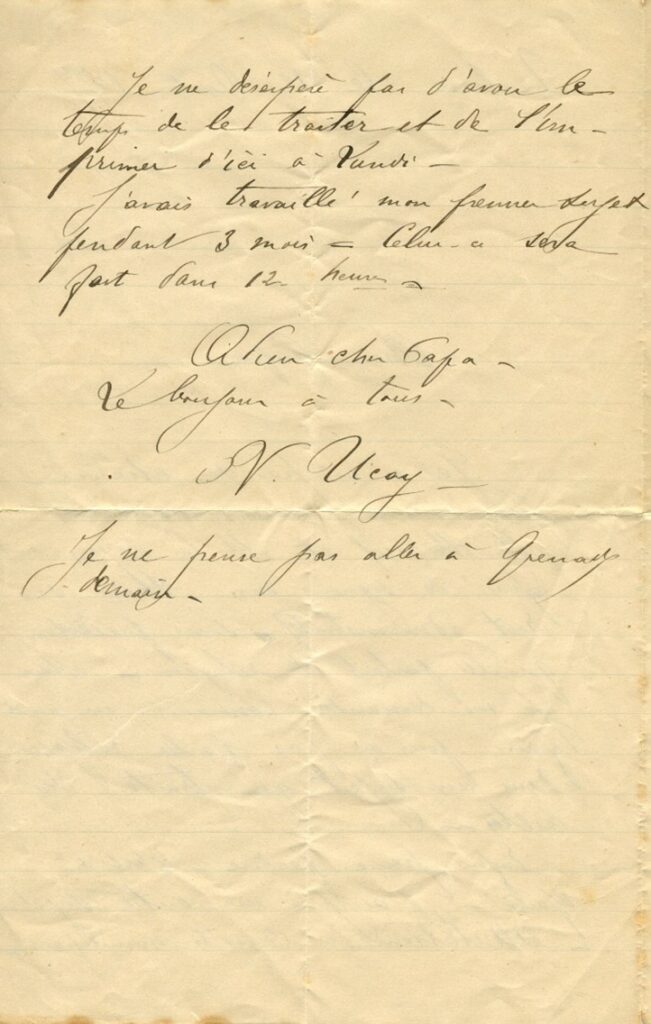

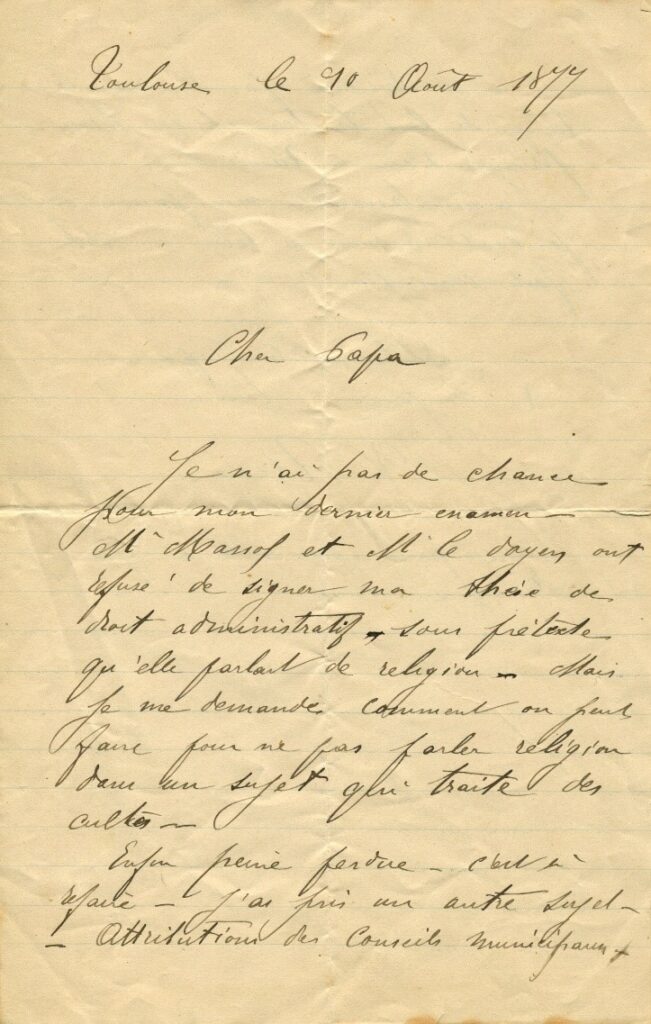

En effet, apprend-t-on dans une exceptionnelle archive privée détenue par ses descendants, en août 1877 (c’est-à-dire à la fin de sa dernière année de Licence puisqu’à l’époque les cours s’achevaient à la fin de l’été), il écrivit à son père que le sujet qu’il avait d’abord proposé pour son dernier examen, la thèse de Licence en Droit, avait été refusé :

« Je n’ai pas de chance pour mon dernier examen. M. Massol et M. le Doyen ont refusé de signer ma thèse de droit administratif – sous prétexte qu’elle parlait de religion – mais je me demande comment on peut faire pour ne pas parler religion dans un sujet qui traite des cultes ».

On imagine la déception de Victor. Il avait écrit sa thèse de Licence (une dissertation généralement d’une dizaine à une vingtaine de pages) en choisissant le droit administratif et en proposant, comme premier sujet personnel d’étude(s), une question lui tenant à cœur : celle des cultes (on ignore s’il s’agissait de biens, d’agents, de libertés puisque nous n’avons pu trouver le manuscrit refusé). Par suite, précisait le fils à son père : « Enfin, peine perdue, c’est à refaire. J’ai pris un autre sujet « l’attribution des conseils municipaux » » c’est-à-dire un sujet bien plus descriptif et bien moins polémique essentiellement relatif aux évolutions des Lois dites municipales.

Il est alors très intéressant non seulement de voir que Victor Ucay désirait faire du droit administratif (qu’il ne subissait pas à la différence de très nombreux étudiants et même d’enseignants) mais encore qu’il avait choisi de parler d’un sujet lui tenant particulièrement à cœur, celui des cultes et de la religion. Il précise même dans sa lettre qu’il y avait passé trois mois alors que pour refaire son travail il allait y consacrer seulement quelques heures de rédaction, en urgence, pour pouvoir soutenir quelques jours plus tard, le 14 août ce qui lui fera obtenir 4 boules blanches (un travail exceptionnel) et une seule boule rouge.

à son père Jean à propos de sa scolarité et du droit administratif (1877).

Pour l’anecdote, dans sa thèse de doctorat, Victor Ucay réussira (on y reviendra) à tout de même parler des cultes (et donc de religion !) malgré la « peur » sinon la « frilosité » de ses enseignants.

Les doyens en place de 1874 à 1881. Pendant la période où Victor Ucay étudie à la Faculté de Droit de Toulouse, le décanat évolue. A son arrivée, c’est François-Constantin Dufour (1805-1885), l’un des moteurs et rénovateurs de l’enseignement du droit commercial en France qui sera doyen et le restera jusqu’en 1879. A partir de ce moment, c’est Henry Bonfils (1835-1897) qui règnera jusqu’en 1888.

1878, Toulouse, le droit administratif & le nouveau Jda. En 1878, a-t-on dit, Victor Ucay recevait donc des cours de droit administratif et le Droit administratif, quant à lui, subissait quelques secousses et ce, singulièrement à Toulouse. En effet, pour le Jda en particulier, 1878 est une année noire car elle est marquée par le décès d’Ambroise Godoffre le 17 août 1878 à Toulouse. La dépêche[29] du même jour relate ainsi la mort « de M. Ambroise Godoffre, avocat et chef de division à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a été emporté, ce matin, à une heure, par une attaque d’albuminerie (sic). Depuis fort longtemps, M. Godoffre occupait son poste à la préfecture, où ses aptitudes spéciales et ses connaissances administratives lui permettaient de rendre des services appréciés ».

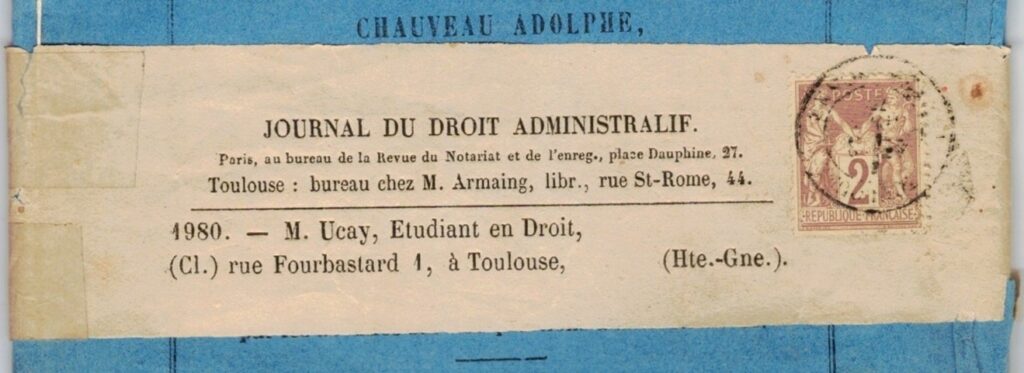

Voilà donc que, sans le savoir, Victor Ucay reçu le dernier des numéros du Jda dont Godoffre fut le rédacteur en chef et auquel, on l’a vu (et lu), il participa. Par suite, le Journal allait évoluer et être dirigé à nouveau par un universitaire succédant à Godoffre qui avait lui-même remplacé Chauveau. Qui fut alors le nouveau directeur ? Le titulaire de la chaire de droit administratif de la Faculté toulousaine : Henry Rozy qui allait, à son tour, essayer de donner sa « patte » à notre média, notamment en essayant d’y apporter un regard plus critique envers les collectivités administratives et leurs gestions. Relisons alors le bandeau postal adressé à Victor Ucay en 1878. Deux informations s’y trouvent qui avaient peut-être échappé à l’œil rapide et premier du lecteur.

du « premier » Journal du Droit Administratif (26e année)

envoyé en juillet suivant à l’abonné n°1980 – M. Ucay ; oblitéré avec timbre

(modèle Paix & Commerce (dessiné par Jules Auguste Sage (1829-1908)) à 02 centimes.

On y apprend effectivement trois informations :

- d’abord, le lieu d’édition du Jda qui était en 1878, comme lors de sa fondation en 1853, rue St-Rome à Toulouse au numéro 44 ;

du Journal du Droit Administratif (au 44, rue St-Rome à Toulouse)

à M. le maire de Cintegabelle le 25 mars 1873.

- ensuite, qu’en 1878, au moins, Victor Ucay alors qu’il était étudiant et au moment où il devenait avocat, résidait rue du Fourbastard, près du Capitole, au n°01 de la rue, à l’emplacement actuel d’une chocolaterie, au croisement de la rue dite des puits clos ;

- enfin qu’il arrivait que le typographe ne se relise pas ou pas assez puisqu’une coquille (l’aviez-vous vue ?) s’est glissée dans le titre même de la revue dénommée Journal du Droit Adminisralif … et non « administratif » !

Ena, encore & toujours ? Enfin, 1878 et le droit administratif, c’est aussi l’évocation d’un projet que toutes les Républiques ont connu : celui d’une école spécialisée en droit administratif (l’Ecole Nationale d’Administration ou Ena) chargée de former l’élite administrative du pays. En 1848, sous la Seconde République, il s’agissait du rêve d’Hippolyte Carnot (1801-1888), le père du futur Président de la République qui y consacrera en 1878 une très belle notice historique. On a d’ailleurs déjà écrit sur cette première[30] « Ena » dans d’autres travaux[31] et ce qu’il est intéressant de constater ici en 1878 c’est la façon dont la Faculté de Droit de Toulouse, comme la plupart des autres établissements des Universités de France va s’arc-bouter par principe contre le projet de peur que l’on touche à son monopole d’enseignement. En effet, en 1848 déjà, lorsque Carnot (avant d’être rapidement remplacé) proposa ce projet d’Ena, les Facultés de Droit en très grande majorité le refusèrent en bloc craignant que l’on touchât à leurs compétences et pré carrés. Il est alors amusant de penser que ces mêmes Facultés jusqu’en 1848 dénigraient globalement, par leurs membres, l’enseignement du droit public mais, au moment où on voulut y porter atteinte en créant un enseignement concurrent, se réunirent pour affirmer non seulement l’importance mais encore la nécessité d’un enseignement du droit administratif dans toutes les Universités de France. Rares furent effectivement les enseignants de Facultés (comme Macarel (1790-1851), Bourbeau (1811-1877) ou encore Foucart) à oser prôner la nécessité d’une Ecole spécialisée et complémentaire des Facultés de Droit ce que des publicistes ou des juristes comme Edouard de Laboulaye (1811-1883), hors les murs des Facultés, étaient bien plus prompts à soutenir.

Or, en 1878, à Toulouse en particulier, on revit la même scène. C’est encore à l’initiative d’Hyppolyte Carnot, alors sénateur, qu’était effectivement envisagée la création d’une nouvelle Ecole républicaine d’administration. Avant d’y procéder, on décida de consulter les Facultés de Droit et, comme en 1848, voici ce que globalement elles répondirent[32] :

« non ».

La Faculté toulousaine refusait ainsi comme beaucoup d’autres l’idée d’une Ecole unique d’administration et y préférait la création, dans chaque Faculté de Droit, de sections « sciences administratives & politiques ». L’Ecole toulousaine émit même un « contre-projet » en ce sens et conclut d’un : « nous ne remonterons pas avec [Carnot] dans le passé » ! 1878 achève donc cette pérennité de reconnaissance de l’utilité et de la scientificité du droit administratif dans les Facultés de Droit après 1856. Il a fallu pour ce faire que les Facultés de Droit se sentent attaquées mais peu importe la raison après tout !

1881 : année du doctorat de Victor Ucay

& grève à la Faculté !

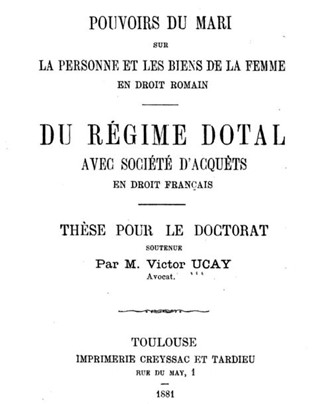

Troisième et dernière année importante dans cet examen comparé de la vie d’Ucay et de celle du droit administratif à Toulouse : 1881. C’est avant tout, pour Victor Ucay, l’achèvement de son cursus académique qu’incarne, le 18 juillet 1881, à quatre heures de l’après-midi, la soutenance de sa thèse de doctorat en droit.

Une thèse « notariale » en droits romain, coutumier & civil positif. Son étude, dont il a été imprimé plusieurs exemplaires[33], s’intitulait Pouvoirs du mari sur la personne et les biens de la femme en droit romain suivis Du régime dotal avec société d’acquêts en droit français mais comprenait, comme on l’a exprimé supra en fait trois parties distinctes : deux en ancien(s) droit(s) et une en droit positif :

- il y a d’abord une première partie (d’une centaine de pages) sur les pouvoirs du mari sur la personne et les biens de la femme en droit romain ;

- suivie d’une cinquantaine de pages sur le régime dotal avec Société d’acquêts en droit coutumier, suivant alors les enseignements précités du professeur Ginoulhiac dont le titre était alors celui de[34] « professeur de droit français étudié dans ses origines féodales et coutumières » ;

- et la dernière partie (d’une cent cinquantaines de pages environ) s’attaque au droit civil positif du régime dotal.

Pouvoirs du mari sur la personne et les biens de la femme en droit romain ; Du régime dotal avec société d’acquêts en droit français ; Toulouse, Creyssac & Tardieu ; 1881.

Il s’agit donc, pour l’époque, d’une thèse non pas conséquente mais – très – conséquente.

Près de 335 pages jusqu’à la table des matières ; introduction et « positions » de thèses comprises. C’est énorme à l’époque où une thèse de 120 à 150 pages était la moyenne et constituait, déjà, une œuvre remarquée.

Avec ses 335 pages écrites non en une année (comme souvent à l’époque juste après l’obtention de la licence mais en deux voire trois années (à regarder les inscriptions des examens acquis entre 1878 et 1881), la thèse de Victor Ucay est remarquée et il en obtient presque les éloges puisque sur cinq suffragants quatre lui délivrent les « boules blanches » de la réussite. On connaît d’ailleurs le nom des membres de son jury de thèse (sans savoir qui a refusé les éloges !) ainsi constitué sous la présidence de Gustave Bressolles (1816-1892), qu’a priori, pourtant, Ucay n’eut pas comme enseignant à l’exception de conférences de doctorat[35] : MM. Charles Ginoulhiac (on imagine pour le droit coutumier sus-évoqué), Barthélémy Arnault (1837-1894) qui, en 1878, est le seul à enseigner (par le jeu des conférences et des cours complémentaires notamment) le droit notarial et celui de l’enregistrement, Georges Vidal que l’on a présenté supra comme chargé temporaire du cours de droit administratif lorsqu’Ucay y assista et Ernest Wallon également évoqué ci-avant (pour ses compétences en droits civil et administratif). Il s’agit donc étonnamment peut-être d’un jury très favorable aux idées même du droit public puisque trois des cinq membres au moins (Ginoulhiac, Vidal & Wallon enseignèrent ou écrivirent à propos du droit administratif). D’ailleurs, on pourra relever[36] que parmi les positions[37] de thèse soutenues par l’impétrant, trois concernant le droit administratif, étaient loin d’être inintéressantes et que deux en particulier étaient certainement proches des convictions profondes de Victor Ucay. Si l’on met donc de côté la première position relative aux droits pécuniaires et de remboursement de l’État, on note ces deux aphorismes défendus par le candidat :

« La contrainte exercée sur un électeur, même lorsqu’elle n’a pas déterminé le vote ou l’abstention, est punissable en vertu des Lois du 02 août et 30 novembre 1875 » ;

et « La mairie ne fait pas, comme l’église, partie du domaine public de la commune ».

Quelques brèves remarques à leurs égards : en 1881, Victor Ucay a vingt-cinq ans et il n’est pas encore élu local (ni municipal ni départemental). Il y songe peut-être mais il ne l’est pas. Il donne manifestement tout son temps entre les propriétés familiales et leurs chevaux (cf. infra) mais aussi, il est déjà un avocat délivrant conseils juridiques et contentieux. Il signe et présente d’ailleurs sa thèse de doctorat sous ce titre. En revanche, tout au long de la thèse, en anciens droits comme en droit positif, son attachement à la religion et à l’Eglise catholique est (encore) patent mais ne nous étonne pas. Nous ne sommes ainsi pas surpris de retrouver parmi les positions de thèse la mention du sort d’un bâtiment, selon lui, à protéger plus encore que la mairie : l’église ! Il s’agit même peut-être en résumé de la thèse de licence qu’il avait voulu soutenir (et qu’il avait écrite mais qui fut refusée) en 1877. Il faut dire aussi qu’à l’époque où Ucay écrit, il n’existe pas encore de définition assise du domaine public et la conception très libérale de Jean-Baptiste Victor Proudhon (1758-1838) s’affirme en doctrine majoritaire. Concrètement, à part quelques lecteurs des Eléments de droit public et administratif du doyen Foucart, on considérait en effet, en 1881 et jusqu’à la Seconde guerre mondiale au moins, que le domaine public devait être le plus restreint possible et essentiellement concentré dans les voies de communication, les éléments immobiliers à la garde des personnes publiques et mis à l’accès direct de tous ainsi que les objets insusceptibles de propriété[38]. On pouvait donc tout à fait soutenir comme Ucay qu’une église était ouverte et accessible à tous et donc faisait ainsi partie du domaine public à la différence d’une mairie gérant le bâtiment l’abritant comme une propriété privée classique. Un doyen Foucart qui prônait quant à lui l’affectation au service public[39] en aurait bondi mais il n’était pas là ; pas même son esprit !

De même, est-il amusant de constater l’intérêt de Victor Ucay pour le droit public électoral alors qu’il sera lui-même vingt années après au sein de collectivités territoriales et même de batailles électorales.

Pourtant, la lecture du sujet puis du contenu de la thèse, n’y trompent pas : il s’agit, outre les aspects historiques de droits romain et coutumier, de droit notarial, de droit civil (des familles) et de droit commercial. Dans la première partie, Ucay insiste sur les pouvoirs exceptionnels de l’époux, détenteur de la manus et de la patria potestas sur l’ensemble de la cellule familiale. La manus étant[40] « définie (…) comme un pouvoir sans limites, une autorité sans contrôle sur la femme, tant sur sa personne que sur ses biens » et ce qui est intéressant c’est que tout l’ouvrage essaie de prendre en compte le passé. Il ne s’agit effectivement pas de trois parties totalement hermétiques et l’auteur y jette sans arrêt des ponts pour essayer, grace au passé, d’éclairer le présent et de prévoir l’avenir. En ce sens, conclut-il[41] à l’actualité et au futur vraisemblable des « contrats de mariage » au détriment du régime dotal mais ce, « comme pour rappeler qu’il fut le produit d’une transaction entre « ceux qui furent nourris au pays de Droit écrit et ceux des pays de Coutumes » ». Et l’auteur de citer à cet égard un nouveau venu à la Faculté de droit de Toulouse, Joseph Bressolles[42], fils de son Président de thèse ayant récemment publié sur le sujet.

La thématique étant néanmoins éloignée du droit administratif, on ne la détaillera pas se contentant de questionner peut-être en conclusion l’utilité d’un tel travail ? Au fond, pour le notariat en particulier, il était évident. Pour la science, a priori, également à en croire les « boules blanches » obtenues malgré la présence d’un jury difficile mais qu’en était-il pour l’avocat (et non le notaire) Victor Ucay ? Cette soutenance de thèse était-elle simplement le parachèvement de ses études comme pour prouver aux siens ou à lui-même qu’il en était capable ? Ou s’agissait-il d’une volonté de conquérir ensuite un poste dans l’Université puisque cette dernière n’est ouverte, en enseignements pérennes, qu’aux titulaires du doctorat ?

On ne connaît avec certitude la réponse à cette question mais l’absence de candidatures (sauf erreur de notre part) de Victor Ucay à quelques concours toulousains notamment nous laisse à penser que c’est véritablement pour lui (et pour la science) qu’il conquit ce grade de docteur. Le fait qu’il ait aussi désiré autant s’y investir dès la Licence nous le présentent comme un véritable érudit, un amateur de la science, du verbe et des études, au sens le plus noble et désintéressé de termes.

Partant, Ucay nous offre à découvrir l’une de ses premières facettes (après n’avoir été qu’étudiant) : celui du notable érudit et docteur en Droit comme une honorabilité scientifique acquise. Toutefois, l’homme fut aussi un élu local, un avocat, un propriétaire surtout, un amoureux des chevaux et des chais ainsi qu’un militaire de carrière.

Ce sont donc plusieurs visages et peut-être plusieurs vies qu’a connus Victor Ucay.

1881 & les étudiants de la Faculté de Droit de Toulouse. Quelques mois avant la soutenance de la thèse précitée, la Faculté de Droit de Toulouse va connaître une véritable révolution dont le Registre[43] préc. des délibérations de la Faculté mais aussi la presse tant locale que nationale va relater. En effet, pendant les deux dernières semaines de mars 1881, les étudiants en Droit se sont fait entendre et ont manifesté leur mécontentement jusqu’à causer un fort désordre à l’ordre public toulousain ce qui étonnerait toutes les actuelles Facultés de Lettres et de sciences des Universités de Toulouse II et III d’aujourd’hui ! Ainsi, relate d’abord[44] le Journal du Cher à propos de la journée du 1er avril 1881 :

« Quatre cents étudiants ont envahi l’amphithéâtre et sommé le doyen de comparaître. Sur son refus, ils ont crié « À bas Bonfils ! À bas le doyen ! Qu’il donne sa démission… » Puis ils ont brisé les bancs, les fauteuils des professeurs et les becs de gaz. Un professeur ayant voulu intervenir a été repoussé, puis renversé et maltraité assez fortement. Pendant ce temps, le doyen se tenait caché dans le vestiaire ». Les étudiants promettaient alors de continuer leur lutte tant que le doyen n’aurait pas abrogé son « règlement vexatoire ».

Ce même 1er avril (sans blague), la Faculté voulut délibérer pour agir mais – relève le Registre – il fut « constaté au procès-verbal que, par suite de l’état d’insubordination dans lequel se sont mis les étudiants de l’Ecole de droit, la Faculté n’a pu délibérer dans le lieu ordinaire de ses séances ». Pourquoi tant de haine et de troubles ? Il faut rappeler qu’à cette période le doyen Bonfils (qui venait de succéder à Dufour à la rentrée 1879) avait voulu se montrer très zélé dans l’application du règlement sur les assiduités estudiantines en refusant leurs inscriptions aux examens aux étudiants ayant été défaillants à plus de trois reprises… Cette poigne n’était en revanche en rien toulousaine et coïncide parfaitement avec la première présence, très contestée par les catholiques conservateurs et libéraux, de Jules Ferry (1832-1893) au ministère de l’Instruction publique (du 04 février 1879 au 10 novembre 1881) parallèlement à sa présidence du Conseil des ministres tout entier. On en veut pour preuve cet entrefilet dans Le Français du 03 avril 1881 :

« Le régime moral auquel M. Ferry a mis l’Université produit ses fruits. Chaque jour on entend parler dans une école de l’Etat d’une révolte nouvelle. Aujourd’hui (…) c’est à la Faculté de droit de Toulouse que les désordres ont éclaté. Or, en était-il de même avant M. Ferry » ?

À Toulouse et en région, la presse se divisa selon les accointances politiques. La Gazette, par exemple, voulut se payer la tête du doyen en soutenant les étudiants[45] et en affirmant à propos de Bonfils que l’on ne « trouve personne qui consente à le défendre. Tant pis pour lui, il ne nous plaît pas de le plaindre ». La Dépêche également se rangea, mais avec plus de modération, du côté des étudiants en acceptant de publier leurs comptes-rendus ainsi que leurs invitations. Ainsi, lit-on dans l’édition du 04 avril 1881 (en page 03) que « MM. Les étudiants en droit » sont prévenus de ce qu’une « réunion privée aura lieu » le lundi après-midi (04 avril) dans la salle du Pré-Catelan avec pour ordre du jour « mesures à prendre par suite de la fermeture de la Faculté de droit ». C’est qu’effectivement à la suite des événements du 1er avril 1881, l’Ecole dut fermer ses portes. Selon les journaux, on parla alors d’un événement politique et d’une grève estudiantine mettant en cause des dizaines ou des centaines d’étudiants (de 150 à 500 selon les narrateurs !). La petite Gironde[46] retint quant à elle que contrairement à ce que d’autres écrivaient, le doyen Bonfils n’avait jamais de sa propre initiative réactivé une norme obsolète par excès de zèle puisque ledit règlement litigieux avait « été rédigé » et « voté par la Faculté tout entière » (ce dont atteste la délibération du 31 janvier 1881 au Registre) « en conformité d’un décret de la fin de décembre 1880 » publié sur « l’invitation formelle » du ministre Ferry[47]. Il n’y aurait donc ni manœuvre décanale ni règlement « tombé en désuétude ». Concrètement, en effet, en 1881, si trois absences étaient constatées, les étudiants pouvaient être privés de leur droit de s’inscrire aux examens ou aux cours suivants « à moins qu’ils ne fournissent de bonnes raisons pour être relevés » et leur assiduité retrouvée du trimestre suivant pouvant même compenser un manque passé. L’auteur de l’article à La petite Gironde ajoutait même que la plupart des parents en étaient ravis et qu’il en était même qui avaient « appris ainsi que leur fils leur faisaient payer très régulièrement des inscriptions » alors qu’il n’allait pas en cours ou – pire – que pour certains ces inscriptions étaient, avec les nouvelles Lois républicaines, devenues gratuites ! Depuis Paris, Le Figaro[48] relate ainsi les événements :

« Toulouse, 1er avril. Des troubles viennent d’éclater à la Faculté de Droit. Depuis longtemps, déjà, une irritation sourde des étudiants existait contre M. Bonfils, le doyen de la Faculté, en raison de l’application draconienne de règlements tombés en désuétude. Ainsi, par exemple, trois manquements aux cours entraînaient la perte d’une inscription. Hier soir, une réunion de cinq cents étudiants a eu lieu dans la salle du Pré Catelan. La discussion a été vive, mais calme. On a décidé l’abstention en masse au cours et la mise en quarantaine de la Faculté jusqu’à ce que satisfaction soit obtenue. Ce matin, à huit heures, un très grand nombre d’étudiants ont bloqué les professeurs et les cours ont été nuls. A une heure, des troubles sérieux se sont produits. Les banquettes, les chaises, des vitres ont été brisées. Le doyen a voulu s’interposer ainsi que M. Capmas, recteur (…) mais ils n’ont pas réussi. La Faculté délibère. L’irritation est très grande. Toute la police est sur pied ».

A la Faculté justement, on s’était donc enfermé, le 1er avril 1881, portes closes, dans une autre salle que celle du conseil et l’on chercha une solution entre professeurs. Personne n’ignorait alors la délibération du 31 janvier[49] dernier au cours de laquelle le règlement si litigieux avait été adopté et disposait en son article 1er : « la résidence à Toulouse et l’assiduité aux cours sont obligatoires pour tous les étudiants » puis par les articles suivants imposait un appel « au moins deux fois par mois » par cours. Y figurait aussi cette mention de ce que « l’étudiant qui aura manqué à l’appel trois fois dans un trimestre et dans le même cours, sans dispense ou excuse légitimes, ne sera pas admis à prendre l’inscription suivante » pour conclure en un article cinquième que : « les inassidus (sic) ne peuvent être relevés, sur la demande des parents, que par une délibération de la Faculté ».

Le 1er avril 1881, par suite, l’assemblée des professeurs évoqua l’application de l’article 05 du règlement de janvier 1881 et constata que, fin mars (ce qui avait provoqué l’ire estudiantine), les parents des étudiants juristes toulousains avaient reçu des lettres par centaines les informant de ce que leurs enfants n’avaient – précisément – pas été assidus alors qu’auparavant on était effectivement plus laxiste en la matière. Le doyen Bonfils avait conséquemment reçu 115 lettres narrant des excuses et explications et « pour 113 de ces lettres », la Faculté acceptait de lever la suspicion d’inassiduité. Pour deux autres, en revanche, « la Faculté ne [crut] pas devoir admettre les explications fournies ». Et, comme pendant la réunion, on avait continué au-dehors par des « bris de meubles et de carreaux » à commettre de sérieux troubles à l’ordre public, non seulement le renfort de la police avait été demandé mais on avait même sollicité le représentant de l’Etat pour qu’il ordonnât la fermeture temporaire de l’établissement.

Effectivement, du 1er au 25 avril 1881, à la suite des mouvements estudiantins, la Faculté de Droit de Toulouse ferma ses portes (ce qui comprenait les vacances de Pâques lors des derniers jours de la période considérée) mais il fallut bien quelques semaines pour que cessât ce que l’on qualifia de « grève » des étudiants juristes. Ces derniers s’étaient réunis avant le 1er avril au Pré Catelan et à la suite de l’annonce d’une fermeture des locaux, il se réunirent donc une seconde fois le 04 avril comme l’avait annoncé La Dépêche. Lors de cette réunion, on releva[50] que la Faculté de Droit, à la suite des événements du 1er avril, avait demandé (et obtenu du rectorat) une fermeture temporaire de l’établissement ; que les étudiants (manifestement conduits par des Républicains) avaient remercié la presse de son concours et même que le maire de Toulouse (qui avait été maire provisoire de Toulouse pendant l’année 1871 de « Commune » puis en 1881, l’avocat et républicain Léonce (Raymond Jean) Castelbou (1822-1887)) y fut très applaudi pour son soutien même s’il était aussi dit qu’il avait cherché à rester le plus neutre possible. Le Journal La Loi[51] rapporta quant à lui que les étudiants s’étaient réunis « place du Capitole » le lundi 04 avril avant d’aller en rangs à la Faculté où des « escouades d’agents de police gardaient les alentours de l’Ecole ». « Le commissaire central ayant très poliment demandé aux étudiants de vouloir bien se disperser », ils ont été se réunir au Grand-Rond en engageant à continuer les manifestations s’il ne leur était pas donné satisfaction. Très concrètement, c’est alors que la Faculté était encore fermée, que la solution arriva. En présence du recteur, le doyen Bonfils et ses collègues se réunirent à nouveau le 07 avril 1881[52] et décidèrent des actions à matérialiser : continuer la fermeture de l’établissement, ne pas partir à l’affrontement direct avec les étudiants et écrire aux parents pour expliquer la situation et espérer l’apaisement. C’est bien dans une opération de communication et de transparence que le doyen et son équipe se lancèrent. Leur volonté était alors de communiquer non seulement sur le fait que le règlement contesté par les étudiants juristes n’avait en rien été abrogé par coutume ou réactivé par une volonté décanale de nuisance mais qu’il s’agissait au contraire d’une norme toute nouvelle. Ce règlement de janvier 1881 n’avait en effet été acté par la Faculté (et non par son seul doyen) sur invitation de la nouvelle réglementation académique de Jules Ferry. Par ailleurs, on désirait souligner le fait que la Faculté de Droit de Toulouse, dès janvier 1881 comme par application en avril suivant, avait organisé des possibilités de lever ou de rattraper les inassiduités originellement prévues. Alors, avec l’assentiment du ministère et même du Président du Conseil, jules Ferry, il avait été décidé de retrouver les « meneurs » de la révolte pour les poursuivre et les faire condamner mais uniquement eux ; les centaines d’étudiants « suiveurs » recevant l’indulgence de l’Université « pour éviter d’entretenir ou de raviver une émotion regrettable ». Ainsi, sur les près de 200 jeunes hommes suspectés originellement d’avoir manqué à leurs obligations, 75 seulement furent réellement considérés tels[53]. Dès le lendemain, 08 avril 1881, la lettre expliquant ces éléments fut imprimée et envoyée à tous les parents même à ceux des étudiants assidus.

Victorine et Jean Ucay reçurent donc cette lettre quelques semaines avant la soutenance de la thèse de doctorat de leur fils qui, manifestement, ne faisait pas partie des manifestants grévistes précisément parce qu’il avait, quant à lui, bien pris et payé toutes les inscriptions pertinentes à temps. Peut-être même ne fut-il pas invité aux manifestations étant depuis 1879 sorti du sérail estudiantin pour se consacrer à ses affaires d’avocat et à la rédaction pluriannuelle, on l’a dit, de sa thèse. Quoi qu’il en soit la coïncidence chronologique était intéressante à rappeler.

Le professeur Touzeil-Divina tient à remercier la mairie de Grenade-sur-Garonne, l’Université Toulouse 1 Capitole et, surtout, la famille de Victor Ucay pour leur disponibilité et l’accès privilégié à leurs sources.

Vous pouvez citer cet article comme suit :

Journal du Droit Administratif (JDA), 2021, Art. 350.

[a] Journal du Droit Administratif (Jda), 2016, Histoire(s) – Chauveau [Touzeil-Divina Mathieu] ; Art. 14 : http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=128.

[b] Journal du Droit Administratif (Jda), 2016, Histoire(s) – Batbie [Touzeil-Divina Mathieu] ; Art. 15 : http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=131.

[c] Touzeil-Divina Mathieu, « Le premier et le second Journal du Droit Administratif (Jda) : littératures populaires du Droit ? » in Guerlain Laëtitia & Hakim Nader (dir.), Littérature populaires du Droit ; Le droit à la portée de tous ; Paris, Lgdj ; 2019 ; p. 177 et s. ; Eléments en partie repris in : Journal du Droit Administratif (Jda), 2019, Eléments d’histoire(s) du JDA (1853-2019) I à IIII [Touzeil-Divina Mathieu] ; Art. 253, 254 et 255. En ligne depuis : http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=2651.

[1] L’acte se trouve, sous le numéro d’appel 63, au Recueil versé des anciennes archives communales de Grenade dans un Registre d’état civil pour 1856-1857 (sous la cote AD 31 ; 2 E IM 205 – Grenade 1 E 24). A la page 18 dudit registre. Par ailleurs, le recueil des tables alphabétiques d’Etat civil de la commune (pour les années 1851-1856 ; cote AD 31 ; 2 E 547 Grenade 1 E 19) indique également (p. 82) la mention au 02 mai 1856 de la naissance d’un enfant légitime de sexe masculin et dénommé Pierre Jean Victor Ucay.

[2] Il est en effet mentionné, en date du 18 décembre 1950, en marge du premier recueil cité (1 E 24 ; p. 18) que Victor Ucay est « décédé à Grenade le 18 décembre 1950 ».

[3] Et l’on se permettra de renvoyer à notre article en ce sens au Journal du Droit Administratif (JDA), 2020 ; Dossier VII, Toulouse par le Droit administratif ; Art. 304 : « Toulouse & le droit administratif enseigné I / III : le XV avant Hauriou (1788-1888) ». Il s’agit d’un article partiellement publié en ligne et totalement accessible in Toulouse par le Droit administratif ; Toulouse, L’Epitoge ; 2020 ; p. 17 et s.

[4] Il s’agit d’abord du père (Jean-Raymond (1751-1838) de Bastoulh et ensuite au nom du fils (Carloman (1797-1871)). Rappelons en effet que le père (qui devint doyen de l’établissement d’août 1821 au 29 septembre 1829) fut l’un des premiers titulaires de la chaire de Code civil III dans laquelle a priori devait être enseigné le droit administratif ou a minima ses linéaments. On ne sait en revanche si – concrètement – le civiliste accepta de s’y adonner plus qu’une année ou deux ! On sait par ailleurs que le futur doyen de Bastoulh avait été avocat au Parlement de Toulouse sous l’ancien régime (vers 1775) et qu’il accéda le 22 mars 1805 comme titulaire de la 3e chaire de Code Napoléon. On devine enfin qu’il fut légitimiste puisque, comme son fils (ou plutôt l’inverse) il démissionna de ses fonctions (y compris décanales) le 29 septembre 1830. Quant au fils : né le 06 janvier 1797, (Antoine-Hyacinthe) Carloman de Bastoulh était donc l’héritier d’une dynastie occitane. C’est dans sa ville natale, à Toulouse, que Carloman avait obtenu ses grades (du baccalauréat au doctorat) en droit puis qu’il s’était inscrit au Barreau dès 1816. Toutefois, ambitionnant à son égard une carrière d’envergure nationale, son père, dès sa nomination comme doyen de la Faculté de droit, le confia, en novembre 1821, à son ami Isidore de Montbel pour qu’il apprenne auprès du Barreau parisien. Carloman n’y resta toutefois qu’une année puisque, le 09 octobre 1822, il réussit à intégrer l’établissement paternel en qualité de professeur suppléant. En octobre 1829, c’est encore de Montbel qui va permettre à Carloman d’obtenir sa titularisation en tant que professeur de droit administratif.

[5] Il s’agit d’un des Ténors du Barreau toulousain mais selon les sources son identité (Louis ? Jean-Baptiste ?) change. Il s’agit a priori bien de Louis (de son nom complet Jean-Dominique-Daniel-Louis) Romiguières (1775-1847). En tout état de cause cet avocat, relève le rédacteur de la Revue de Législation ne resta pas : « fut créée, pour M. Romiguiere, une chaire de droit public français à laquelle M. Romiguiere renonça peu de jours après avoir été installé, et sans qu’il eût encore professé » (Wolowsky Louis-François-Michel-Raymond (dir.), « Tableau actuel des neuf Facultés de droit de France avec les mutations survenues depuis leur création » in Rlj ; Paris, De Cosson ; 1839, Tome IX ; p. 464 et s.).

[6] La plupart des éléments généalogiques ici réunis l’ont été grâce à l’admirable gentillesse et amabilité de l’actuelle famille Ucay et particulièrement de M. Jean Ucay. Mille mercis à eux.

[7] Respectivement dénommées Dominique (1797-1882), Marie-Anne (1799-1866), Guillemette (1800-1880), Françoise (1804-1804), Jeanne (1804-1890), Pétronille (1808-1808) et Guillemette (1812-1896).

[8] In La Gironde datée du 09 janvier 1895 ; édition de Bordeaux.

[9] Ucay Gervais, Nouveau traité de la maladie vénérienne où après avoir démontré que la méthode ordinaire de la guérir est très dangereuse, douteuse et difficile ; on en propose une autre fort facile… ; Toulouse, Dom. Desclassan ; 1688 et Amsterdam, Pain ; 1699 (plusieurs éditions connues).

[10] Dezeimeris Jean Eugène, Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne ; Paris, Béchet ; 1839 ; Tome IV ; p. 296 et s.

[11] Que l’on remercie ici pour leur disponibilité.

[12] On a écrit sur ces positions in Touzeil-Divina Mathieu, Histoire de l’enseignement du droit public (…) ; Poitiers, Lgdj ; 2007, p. 60 et s.

[13] On reprend ici des développements issus d’Histoire de l’enseignement du droit public (…) ; op. cit. ; p. 50 et s.

[14] Foucart Emile-Victor-Masséna, « Rapport annuel du doyen sur les travaux de la Faculté (1845-1846) » in Séance solennelle de rentrée de la Faculté de droit de Poitiers (1846) ; Poitiers, Dupré ; 1847 ; p. 14.

[15] Pour le doctorat le total était de 34 boules : les 19 du grade de licencié plus cinq autres pour chacun des deux examens oraux et la soutenance de thèse (soit 15).

[16] Article 06 in fine du règlement du 06 juillet 1841 relatif aux examens de baccalauréat, de licence et de doctorat en droit in Recueil de Beauchamp ; Tome I ; p. 907.

[17] Accessible notamment aux Archives départementales de la Haute-Garonne sous la cote : 8395 W 6.

[18] D’après la séance délibérée le 03 juin 1876 ; p. 98 du Registre préc.

[19] À son égard : Nélidoff Philippe, « Les doyens de la Faculté de Droit de Toulouse au XIXe siècle » in Les facultés de droit de province aux XIXe et XXe siècles : les conquêtes universitaires ; Toulouse, Put1 ; Tome III ; n°16 ; p. 274.

[20] D’après le Registre préc ; p. 102 et s.

[21] D’après le Registre préc ; respectivement aux p. 111 et s.

[22] Archives départementales 31, 3160W249 & Archives universitaires Ut1, 2Z2-7 et 2Z2-8.

[23] On se permettra à son sujet de renvoyer à : Touzeil-Divina Mathieu, « A Toulouse, entre Droit & Rugby : Ernest Wallon (1851-1921) » in Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre ; Toulouse, L’Epitoge ; 2020 ; Tome I ; p. 411 et s.

[24] D’après la séance délibérée le 13 juin 1879 ; p. 153 du Registre préc.

[25] Ibidem.

[26] Ibidem.

[27] D’après la séance délibérée le 12 mars 1878 ; p. 122 du Registre préc.

[28] Ce que nous avons établi dans des travaux précédents.

[29] La Dépêche (n°2695), édition de Toulouse du 17 août 1878 ; p. 03.

[30] A l’égard de laquelle il faut lire : Thuillier Guy, L’Ena avant l’Ena ; Paris, Puf ; 1983, collection « Histoires » et Wright Vincent, « L’Ecole nationale d’administration de 1848-1849 : un échec révélateur » in Revue française d’administration publique ; Paris, 2000, n°93, p. 19 ; Verrier Pierre-Eric, L’enseignement de l’administration publique en France ; Paris, multigraphié ; 1984 (Université de Paris-I Panthéon Sorbonne) ; p. 59 et s. Pour de plus anciens témoignages on ne négligera pas : Tranchant Louis-Charles-Marie, Notice sommaire sur l’école nationale d’administration de 1848 (…) ; Nancy, Berger-Levrault ; 1884 et Carnot Hippolyte, D’une école d’administration ; Versailles, Aubert ; 1878.

[31] On se permet ici de renvoyer à notre Histoire de l’enseignement du droit public (…) ; op. cit. ; p. 556 et s.

[32] Séance délibérée du 25 juin 1878 ; p. 124 et s. du Registre préc.

[33] Ucay Victor, Pouvoirs du mari sur la personne et les biens de la femme en droit romain ; Du régime dotal avec société d’acquêts en droit français ; Toulouse, Creyssac & Tardieu ; 1881.

[34] Ainsi que le rappelle la première page de la thèse de doctorat de Victor Ucay.

[35] On peut néanmoins imaginer que c’est au cours de ces conférences que le sujet fut appréhendé.

[36] Ucay Victor, Pouvoirs du mari (…) ; op. cit. ; p. 325 et s.

[37] L’une d’elles, sachant que nous sommes désormais co-directeur du Master Droit de la Santé de l’Université Toulouse 1 Capitole et que le descendant direct de Victor Ucay, M. Jean Ucay, est aujourd’hui à la direction d’une clinique privée a retenu notre intérêt puisque selon le futur docteur en droit de 1881 : « le médecin peut être déclaré civilement responsable de ses fautes dans les termes des art. 1382, 1383 du Code civil » ce qui, pour l’époque, était assez audacieux et non encore accepté par tous les civilistes.

[38] Ce n’est effectivement, on le sait, en jurisprudence qu’à partir de 1956 avec la célèbre décision CE, Sect., 19 octobre 1956, Société Le Béton (Rec. 375) que l’on considèrera que le domaine public, aussi, peut-être constitué des biens affectés (fut-ce au moyen d’un aménagement particulier) au service public. On renverra sur ce point à : Touzeil-Divina Mathieu, Des objets du droit administratif ; Toulouse, L’Epitoge ; 2020 ; p. 92 et s.

[39] Cf. à cet égard le chapitre 05 (« JB Proudhon est le « père » du domaine public) de nos Dix mythes du droit public ; Paris, Lextenso ; 2019 ; p. 193 et s.

[40] Vanneau Victoria, La Paix des ménages ; histoire des violences conjugales (…) ; Paris, Anamosa ; 2016 ; chap. 01 ; note 31.

[41] Ucay Victor, Pouvoirs du mari (…) ; op. cit. ; p. 323.

[42] Bressolles Joseph, Des régimes matrimoniaux actuellement pratiqués dans le pays toulousain ().

[43] Et ce, à partir de la séance du 1er avril 1881 ; n°182 ; p. 192 et s. dudit Recueil.

[44] Le Journal du Cher daté du 05 avril 1881 ; p. 02.

[45] En une de la Gazette (édition de Toulouse) du 04 avril 1881.

[46] Dans son édition du 02 avril 1881 ; p. 03.

[47] Il s’agit du décret du 28 décembre 1880 en son art. 1 § 3 (publié au Recueil préc. de Beauchamp).

[48] Le Figaro du 02 avril 1881 ; p. 02.

[49] Séance du 31 janvier 1881 ; n°179 ; p. 190 et s. dudit Recueil.

[50] La Dépêche (de Toulouse) du 06 avril 1881 ; p. 03.

[51] Edition du 06 avril 1881 ; p. 04.

[52] Séance du 07 avril 1881 ; n°183 ; p. 192 et s. dudit Recueil.

[53] La lecture du Registre (op. cit. p. 195) nous apprend même que la Faculté délibéra sur les cinq étudiants considérés comme révoltés et non assidus qu’elle décida de radier même si, formellement, on ne put y procéder dès le mois d’avril parce que quelques collègues étaient en mission en Algérie ce qui empêchait le quorum.

Tweet

À propos de l’auteur