par Alexandre DELAVAY,

Avocat au Barreau de Paris

cofondateur du site Prison Insider,

site internet d’information et d’échange sur les conditions d’incarcération dans le monde.

Art. 123. Le service pénitentiaire s’est vu reconnaître, par voie législative, la qualité de service public administratif duquel les personnes détenues sont usagères. Le même corpus de règles juridiques devrait dès lors indistinctement s’appliquer à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Toutefois, les caractéristiques inhérentes à la prison, sécuritaires principalement, imposent un aménagement des normes à la privation de liberté. Les réformes pénales et pénitentiaires successives n’ont pourtant pas intégré pleinement cette dimension, laissant le droit pénitentiaire morcelé et composé de règles éparses.

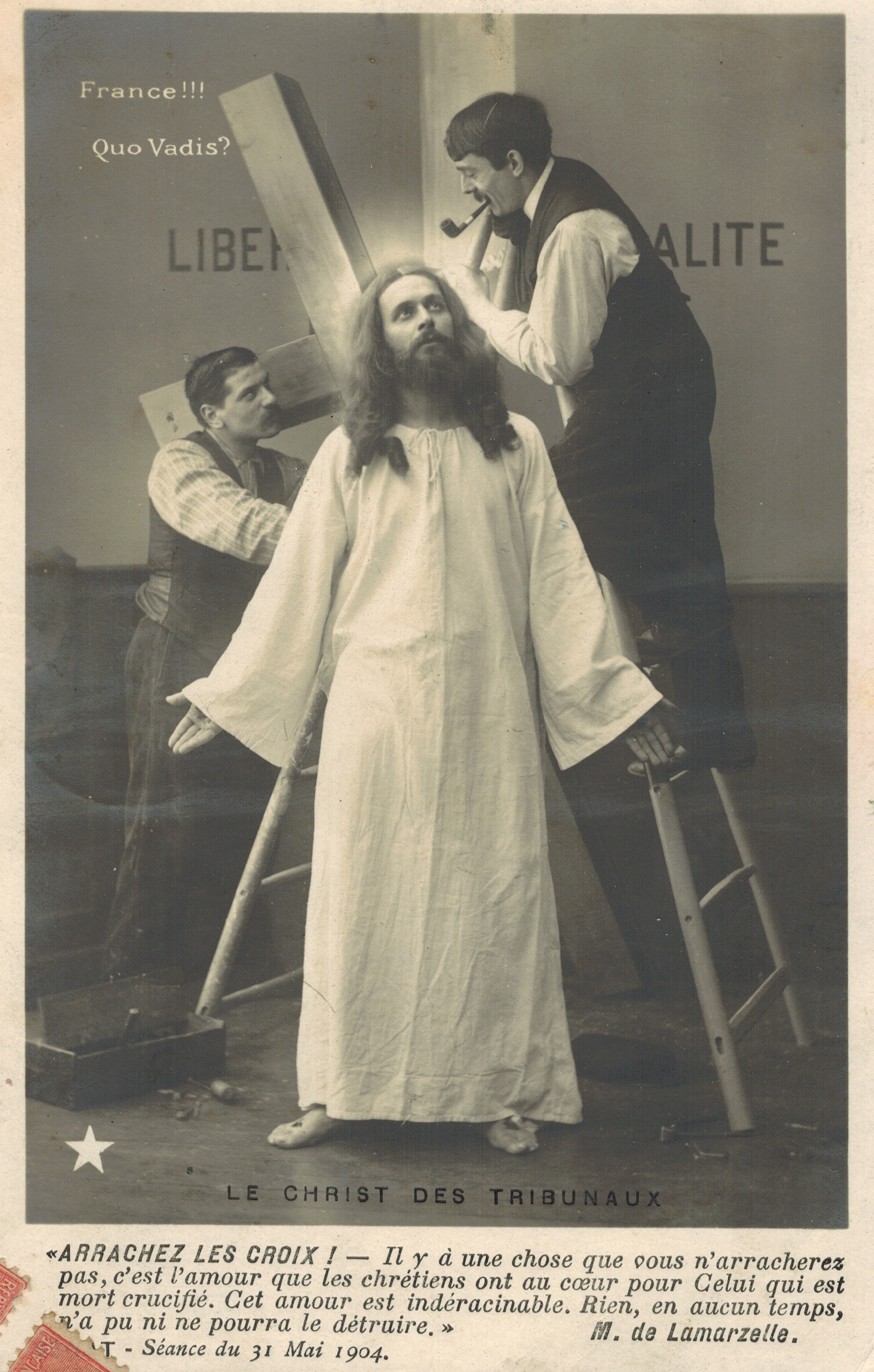

Tel est le cas pour l’application du principe de laïcité, qui garantit à chacun la liberté de conscience, celle d’exprimer ses convictions et de pratiquer la religion de son choix. Repas confessionnels, objets de culte ou aumôniers, en prison la règle a longtemps été empirique, soumise à la politique propre à chaque établissement. Aujourd’hui, les règles applicables en ce domaine se précisent, notamment au fil de la jurisprudence administrative, et tendent à une conception commune à tous les établissements pénitentiaires. Le principe de neutralité de l’Etat qu’induit celui de laïcité est atténué au profit d’une intervention inédite de la puissance publique, notamment afin d’assurer la libre pratique cultuelle des personnes détenues.

Comment et par quels moyens, juridiques et matériels, l’Etat concilie-t-il ses obligations résultant du principe de laïcité et les contraintes inhérentes au service public pénitentiaire ?

Les normes juridiques encadrent la pratique du culte en détention et tentent de limiter les atteintes pouvant y être portées, tout en obligeant l’administration pénitentiaire à fournir les moyens matériels de cet exercice. Bien qu’ayant favorablement évolué, cette situation juridique nécessite que des efforts soient poursuivis.

ENCADRER PAR LE DROIT

LA PRATIQUE CULTUELLE EN DETENTION

L’encadrement normatif de l’accès au culte

Le garde des Sceaux dispose d’un pouvoir réglementaire étendu, lui permettant de prendre « les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité »[1]. Ce pouvoir général est complémentaire de celui du chef d’établissement, qui jouit d’un pouvoir particulier en qualité de chef de service.

Cette qualité[2], lui confère le pouvoir de concilier les impératifs liés à la gestion d’un service public avec les droits fondamentaux constitutionnellement garantis, ce en l’absence de texte législatif suffisamment précis[3].

Dans le cadre du service public pénitentiaire, la conciliation s’opérera entre les obligations sécuritaires et le respect de la liberté de culte. Pour ce faire, le chef d’établissement dispose de deux outils juridiques principaux que sont le règlement intérieur et les mesures internes.

Le règlement intérieur est censé « affirmer la conception de l’Etat de droit dans l’enceinte de l’établissement » [PECHILLON 2004]. Son édiction est obligatoire et a pour but de déterminer les règles applicables en détention. Le règlement revêt un rôle primordial pour la pratique cultuelle des personnes incarcérées.

Longtemps hors du contrôle juridictionnel, il faut attendre l’avis du Conseil d’Etat du 27 novembre 1989[4], relatif au port des signes religieux à l’école, pour accéder à un contrôle des règlements intérieurs. Jusqu’alors considérés comme des mesures internes d’organisation du service public, le Conseil d’Etat reconnaît la validité de ces règlements « sous réserve du contrôle de légalité ».

Pour faciliter l’uniformisation de l’application des règles pénitentiaires, dont l’accès au culte, l’article 86 de la loi pénitentiaire de 2009 prévoyait l’adoption, par décret en Conseil d’Etat, d’un règlement intérieur type. Ce texte a éprouvé les plus grandes difficultés à être adopté, tant et si bien qu’un rapport sénatorial sur l’application de la loi pénitentiaire [LECERF, 2012] faisait état de cette situation, constatant un réel manque et appelant à l’adoption de ce décret « très attendu » pour un meilleur respect des droits des détenus.

Cela s’expliquait sans doute par une réticence historique du juge administratif à « pénétrer dans l’univers carcéral », selon les termes du commissaire du gouvernement Mathias GUYOMAR. Ce n’est en effet que par les arrêts Caillol[5],[6] que la compétence du juge administratif va être reconnue pour « le fonctionnement administratif du service pénitentiaire ».

Plus de trois ans après l’adoption de la loi pénitentiaire, le décret créant un règlement intérieur type[7] a été promulgué le 30 avril 2013.

L’article 18 de ce décret est relatif à l’assistance spirituelle. Les trois derniers alinéas reconnaissent aux personnes incarcérées le droit d’exercer le culte de leur choix, soit dans leur cellule, soit au cours d’offices religieux. Le rôle des aumôniers est appréhendé par le prisme de ces offices, qu’ils animent, et par celui de la correspondance libre et anonyme avec les personnes incarcérées.

Concernant les mesures d’ordre intérieur, le chef d’établissement exprime son pouvoir de chef de service par le biais d’actes juridiques directement liés au traitement individuel des détenus. Les implications de ces mesures peuvent être particulièrement attentatoires aux libertés individuelles.

L’expression du pouvoir de l’administration pénitentiaire trouve ici une application très large, dont le juge administratif a longtemps refusé d’étudier la légalité.

De minimis non curat praetor. Le contrôle juridictionnel des mesures d’ordre interne s’est longtemps résumé à cet adage. Le juge administratif, pourtant compétent pour connaître de la régularité des actes de fonctionnement du service public pénitentiaire, a longtemps jugé irrecevables les requêtes dirigées contre des mesures individuelles internes.

Le vice-président du Conseil d’Etat, relevait deux incohérences dans cette absence de contrôle, tenant d’une part à la compétence expressément reconnue au juge administratif et d’autre part au statut de citoyen attachés aux détenus [SAUVE, 2009].

Si l’arrêt Marie, en 1995[8], accepte pour la première fois la recevabilité des mesures d’ordre interne, c’est à la condition qu’une telle requête se fonde « sur une atteinte sensible à des libertés ou droits protégés », aux termes des conclusions du commissaire du gouvernement, Patrick FRYDMAN.

Toutefois, si la liberté de culte est un droit fondamental, rares sont les mesures portant directement atteinte à cette liberté. Les violations constatées sont plus souvent constituées par le silence des textes, même internes, que par une interdiction formelle et explicite.

Pour pallier ce manque, le juge administratif va finalement adopter un réel contrôle de proportionnalité, appréciant l’ensemble des effets qu’implique une mesure individuelle. Par les arrêts Remli[9] et Rogier[10] le juge va considérer recevable la requête dirigée contre une mesure de mise à l’isolement, en ce qu’elle « prive la personne qui en fait l’objet de l’accès à celles des activités […] qui sont proposées de façon collective aux autres détenus ».

Les conclusions du commissaire du gouvernement Claire LANDAIS sur ces arrêts, témoignent d’une conception stricte de l’atteinte aux droits fondamentaux, qui « doit être regardé[e] comme étant en cause lorsque la décision attaquée y porte atteinte et même, s’agissant de détenus, une atteinte excédant celle qu’implique nécessairement cette condition ».

Deux critères de contrôle des actes de l’administration pénitentiaire seront adoptés par les trois arrêts d’assemblée, Boussouar, Planchenault et Payet[11]. Il s’agit d’une part du critère matériel, de la nature de la décision, et, d’autre, part des conséquences pratiques qu’elle induit. Ainsi, la laïcité, en ce qu’elle garantit la liberté de l’exercice effectif du culte, trouve une protection théorique assurée.

Les juges du fond ont adopté cette démarche et n’hésitent pas à étudier les éventuelles sanctions prises à l’encontre des personnes détenues à l’aune de la liberté de religion, exerçant un contrôle entier sur ces mesures individuelles et modulant parfois la sanction prononcée[12].

L’encadrement de la compétence du chef de service assure un respect théorique de la pratique cultuelle en détention. Toutefois, la notion de laïcité interroge celle de neutralité en tant que principe autonome.

Le principe de neutralité impose à l’Etat et à ses services publics de garantir à chacun le libre exercice de son culte et d’assurer l’égalité des citoyens face au service public, quelle que soit leur religion. Ce principe revêt une importance toute particulière eu égard à la promiscuité forcée inhérente au service public pénitentiaire.

L’application du statut de la fonction publique : le droit à la neutralité

Le personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire est soumis à des obligations multiples. En tant qu’agents titulaires d’un service public, ils dépendent d’abord du statut général de la fonction publique. Leur est également applicable le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, prévu par le décret du 21 novembre 1966[13]. Enfin, ils dépendent du statut particulier du corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, en vertu du décret du 14 avril 2006[14].

Le statut particulier applicable au personnel de l’administration pénitentiaire en général et au corps du personnel de surveillance en particulier leur impose le respect des droits des personnes détenues, dont la liberté de culte.

Cette obligation ressort également du code de déontologie des agents du service public pénitentiaire, adopté par décret du 30 décembre 2010[15], pris en application de l’article 11 de la loi pénitentiaire de 2009 et dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’Etat[16]. Le code de déontologie impose notamment aux agents l’obligation d’informer les détenus de leurs droits et de leurs obligations. Lorsque les détenus arrivent en détention, ils sont ainsi systématiquement informés de la possibilité de pratiquer une religion au sein de l’établissement, notamment par le biais du livret d’accueil « Je suis en détention ».

Le personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire est soumis au strict respect du principe de neutralité. Ce principe d’origine jurisprudentielle[17] s’impose à tous les services publics et, a fortiori, au service public pénitentiaire et à ses agents[18]. Dans le même temps, les agents du service public pénitentiaire, comme tous les citoyens, jouissent de la liberté de religion, conformément à l’article 6 de la loi statutaire n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Toutefois, dans le cadre de leur service, ils sont soumis à une obligation stricte de neutralité, impliquant que soit constitutif d’une faute le fait pour un agent de porter un signe de nature à manifester son appartenance religieuse ou de s’adonner à des actes de prosélytisme peu importe la fonction de l’agent incriminé.

La liberté de culte connaît certaines limites en raison de l’application des normes de sécurité au sein des établissements. Le personnel de surveillance bénéficie d’une certaine latitude quant à l’application de ces règles, flexibilité qui nécessite du personnel qu’il dispose d’une formation continue et effective en matière de religions.

Le personnel de surveillance a pour mission d’assurer la sécurité au sein de l’établissement[19]. Cette mission de sécurité incombe tant au personnel de surveillance qu’au service public pénitentiaire dans son ensemble.

Le personnel de surveillance dispose de pouvoirs, qu’il exerce sous l’autorité du chef d’établissement. A ce titre, les fouilles de cellule et la confiscation des objets interdits par le règlement intérieur peuvent heurter la liberté de culte.

Si les fouilles des locaux sont prévues par l’article D. 269 du code de procédure pénale, leur réglementation se fait essentiellement par le biais de notes internes qui ne sont pas publiées au bulletin officiel du ministère de la justice. Elles peuvent s’avérer problématiques, lorsque le personnel de surveillance s’apprête à procéder à la fouille d’une cellule pendant la prière d’un détenu. Aussi, conformément à une note de l’administration pénitentiaire datant du 13 juillet 2007, le personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire est enjoint à différer la fouille le temps que la prière se termine.

La manipulation des objets cultuels peut aussi générer des tensions fortes et nécessite que les personnels soient informés et formés à la manipulation de ces objets.

Le personnel de surveillance a également un rôle prépondérant en matière de pouvoir disciplinaire. A l’instar des procédures disciplinaires en matière de fonction publique ou d’enseignement, celles auxquelles peuvent être soumises les personnes détenues entrent dans le champ de l’office du juge administratif. C’est dans ce cadre qu’ont pu être soumis au juge de l’excès de pouvoir des sanctions disciplinaires relatives à la pratique du culte en des lieux non prévus à cet effet.

Ainsi, il a été jugé qu’une sanction disciplinaire pouvait être prise à l’encontre d’un détenu priant dans la cour de promenade d’un établissement. Le juge d’appel, confirmant la position du juge de première instance, a considéré « que la liberté de culte en milieu carcéral s’exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l’autorité administrative, aux fins de préserver l’ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires qui peuvent notamment se manifester par l’édiction de dispositions sur ce point dans le règlement intérieur »[20].

Pour le juge administratif, la circonstance que des lieux soient spécifiquement prévus pour l’exercice du culte et que les détenus puissent prier en cellule autorise que soient prises des mesures spécifiques tant qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à cette liberté[21] et que des sanctions puissent être prononcées en cas de violation de ces interdictions[22].

L’approche sécuritaire, lame de fond du droit pénitentiaire, semble conserver une importance particulière que l’on peut déplorer dans le cadre des sanctions disciplinaires. Entérinant cette position, le Conseil d’Etat a refusé d’annuler l’article R. 57-7-44 du code de procédure pénale suspendant la participation aux offices religieux des personnes placées en quartier disciplinaire[23].

PERMETTRE LA PRATIQUE CULTUELLE EN DÉTENTION :

UNE OBLIGATION POSITIVE A LA CHARGE DE L’ETAT

Le service public pénitentiaire connaît, en matière de culte, un régime parmi les plus dérogatoires. La loi de séparation des Églises et de l’Etat, du 9 décembre 1905, est à ce titre significative en son article 2. Ce dernier dispose que « pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». Tranchant singulièrement avec l’interdiction formelle d’un financement public du culte, cette disposition appelle une remarque et deux interrogations.

Concernant le financement des aumôniers, le juge administratif a pu confirmer la légalité des traitements versés. Le traitement qui leur est versé ne méconnaît pas les termes de la loi de 1905 en ce qu’ils apportaient un concours à la mission de service public qui, eu égard à l’objet de la congrégation, était exclusif de tout prosélytisme[24].

Se pose ensuite une question liée à la portée de cet article. La rédaction originelle fait état d’une simple faculté proposée à l’Etat. Dans la doctrine tant universitaire qu’organique, le verbe « pouvoir » renvoie non pas à une obligation stricte, mais à un choix discrétionnaire de la personne publique.

L’ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie DELARUE, dans un avis relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté [CGLPL, 2011], précise que « le principe de laïcité, qui garantit le libre exercice du culte, doit être mis en œuvre ». Dans une démarche pédagogique, le conseiller d’Etat opère une interprétation extensive de cet article, lui conférant une portée obligatoire.

Enfin faut-il s’intéresser à la sémantique employée par le législateur de 1905. En effet, la loi propose, ou impose, à l’Etat le financement des aumôneries dans les « établissements publics ».

Bien que l’article 3 de la loi du 22 juin 1987 prévoie la possibilité pour les établissements pénitentiaires d’être érigés en établissements publics, cette possibilité est restée inexplorée et marginale. Serait-ce à dire que seuls les établissements publics, tels qu’on les définit aujourd’hui, peuvent voir leurs aumôneries financées par l’Etat ?

Jean-Marie DELARUE, dans l’avis du 24 mars 2011, insiste sur l’évolution du sens qu’on a donné à ce terme et précise qu’il s’agissait bien des « services autonomes relevant exclusivement de l’autorité publique », ainsi applicable aux lieux où les personnes n’ont pas accès à l’exercice du culte dans un délai jugé « raisonnable ».

Ces propos ont connu un écho jurisprudentiel particulier et récent. Par l’arrêt remarqué du 16 octobre 2013 précité, effectuant un revirement de jurisprudence relatif aux témoins de Jéhovah, le Conseil d’Etat fait de la simple faculté textuelle une obligation, considérant que l’administration pénitentiaire « doit (…) agréer comme aumônier un nombre suffisant de ministres de ce culte, sous la seule réserve des exigences de sécurité et de bon ordre de l’établissement ».

Il a précisé que les simples visites de droit commun (les parloirs) et le nombre restreint de personnes détenues pratiquant le culte concerné ne sont pas des motifs justifiant le refus d’agrément d’aumôniers.

Le manquement à cette obligation qu’a constitué le défaut d’agrément d’aumôniers témoins de Jéhovah a donné lieu à une série d’indemnisations des personnes incarcérées pratiquant ce culte par les juridictions de première instance[25].

La privation de la liberté d’aller et venir oblige l’Etat à prendre en charge les dépenses nécessaires au libre exercice des cultes. Le code de procédure pénale a précisément défini les conditions dans lesquelles s’exerce l’accès au culte.

La diversité des statuts et missions imparties aux aumôniers

Dès 2004, le ministère de la justice faisait de la liberté de culte un des éléments « d’humanisation des conditions de détention » [RAPPORT D’ACTIVITE DU MINISTERE, 2004]. Pour satisfaire aux exigences du code de procédure pénale qui prévoit que « chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle », la présence de près d’un millier d’aumôniers en détention est essentielle. L’article D. 439 du code de procédure pénale précise que les aumôniers sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires, qui consulte l’autorité religieuse compétente et recueille l’avis du préfet. On distingue trois types d’intervenants spirituels : les aumôniers indemnisés par l’administration, ceux non indemnisés et les auxiliaires bénévoles d’aumônerie, agréés selon la même procédure que vue ci-avant (article D.439-2).

En 2004, on dénombrait 324 aumôniers indemnisés par l’administration pénitentiaire, dont 44 à temps plein, 426 bénévoles et 168 auxiliaires bénévoles d’aumônerie.

On dénombre au 1er janvier 2015, 1628 intervenants cultuels, dont 453 aumôniers rémunérés par l’administration pénitentiaire, 972 aumôniers bénévoles et 203 auxiliaires d’aumônerie.

Néanmoins, les confessions sont représentées de manière très inégale. On compte aujourd’hui 760 intervenants catholiques (+6,14 % par rapport à 2014), 75 israélites, 193 musulmans (+13,53 % par rapport à 2014), 52 orthodoxes (+147% par rapport à 2014), 362 protestants (+6,8% par rapport à 2014) et 57 d’autres confessions (notamment bouddhistes et témoins de Jéhovah).

Il est nécessaire de dissocier le besoin de spiritualité, qui peut trouver à s’exercer individuellement, et la pratique cultuelle, qui se doit de trouver un encadrement institutionnel. C’est précisément sur ce point que l’aumônier assoit sa légitimité d’action. Il apparaît comme le cadre nécessaire à l’exercice constructif du culte, véritable référent pour l’administration pénitentiaire.

Sa présence assure un culte exercé dans le respect des obligations sécuritaires, en accord avec les règles de l’établissement pénitentiaire, évitant toute dérive.

Les missions des aumôniers sont précisées par le code de procédure pénale. L’article R. 57-9-4 leur confère la mission de célébrer les offices, dont le jour et l’heure sont fixés en accord avec le chef d’établissement (article R. 57-9-5). Au-delà des activités collectives, l’aumônier dispose d’un droit de libre circulation dans l’établissement, témoin d’un rapport de confiance avec l’administration pénitentiaire, lui permettant notamment un entretien individuel avec les personnes détenues, sans surveillance (article R. 57-9-6) et une correspondance confidentielle.

L’obligation de mise à disposition de moyens matériels :

la situation des objets cultuels et des repas confessionnels

La promiscuité carcérale implique que soient respectées des croyances aux pratiques diverses, dans un même lieu. Cette coordination s’avère parfois complexe et ouvre des pistes de réflexions pour le respect plein et entier de la pratique cultuelle des personnes détenues.

A l’instar de la rémunération des aumôniers, l’Etat est titulaire d’une obligation positive qui l’oblige à assurer l’égalité de traitement des usagers du service public pénitentiaire. Le respect du principe d’égalité nécessite que les mêmes mesures soient prises pour garantir l’exercice du culte, quelle que soit la religion pratiquée sous le contrôle du juge administratif.

Le principe de laïcité garantit le libre exercice du culte et doit être mis en œuvre, comme l’indique l’article premier de la loi du 9 décembre de 1905, sous réserve des impératifs d’ordre public dont la sauvegarde est un objectif de valeur constitutionnelle. Comme le rappelle le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans l’avis précité de 2011, « la portée du principe de laïcité ne disparaît pas, ni ne s’affaiblit dans les lieux de privation de liberté ».

Outre la célébration des offices, souvent hebdomadaires, la pratique religieuse quotidienne recouvre de multiples aspects dont l’organisation de la détention rend la mise en œuvre complexe. Deux modalités principales ont été appréhendées par les juridictions : les repas confessionnels et les objets cultuels.

Le principe d’égalité de traitement des détenus au regard de leurs convictions religieuses s’illustre par certains éléments comme le respect des prescriptions alimentaires dans les cantines pénitentiaires ou le port de signes ostentatoires de religion.

Sur les objets cultuels

Le respect de la pratique du culte se heurte aux prohibitions du règlement intérieur quant aux objets potentiellement dangereux[26]. Néanmoins, les détenus sont autorisés à détenir des vêtements et des objets pour la pratique du culte[27], dont l’usage n’est pas autorisé dans les parties communes et qu’ils doivent transporter dans un sac lors de leurs déplacements.

En pratique, le contrôle du respect de ces dispositions ne peut qu’être effectué par les surveillants, ce qui suppose un minimum de connaissance du fait religieux. Aussi, on peut douter de l’efficacité d’un tel système dans l’éventualité d’écrits rédigés dans une langue étrangère ou de religions peu pratiquées.

La formation des fonctionnaires pénitentiaires ainsi que l’organisation interne à la détention tendent à pallier cet écueil et à rendre effectif la détention d’objets cultuels par les personnes incarcérées.

La formation dispensée à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), prévoit pour l’ensemble des personnels un module, de cinq ou six heures, relatif à l’approche des religions et un module traitant de la laïcité et de l’exercice des cultes.

Le pouvoir réglementaire s’est emparé de cette question et a essayé d’encadrer la réception ainsi que la conservation des objets cultuels. Le ministère de la justice a d’abord adopté une approche sectorielle en émettant des notes internes relatives par exemple aux cantines casher (note du 7 mars 2005), à l’exercice du culte musulman (note du 13 juillet 2007) ou plus récemment aux objets cultuels israélites (note du 14 juin 2010).

Par une note du 16 juillet 2014 relative à l’exercice du culte en détention, la direction de l’administration pénitentiaire a choisi une approche globale de cette problématique. La rédaction de ce document se veut didactique en procédant à un rappel des dispositions applicables en la matière et en couvrant l’ensemble des facettes de la pratique cultuelle.

Deux innovations sont à noter. Il est institué un « référent chargé de la laïcité » dans chaque établissement, dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et au sein de l’administration centrale. Ce référent a pour mission une centralisation des informations relatives à la pratique cultuelle et un échange plus fluide des informations afférentes. Outre un rappel bienvenu des « gestes professionnels respectueux de la pratique religieuse », une annexe illustre les objets cultuels que les personnes détenues sont autorisées à conserver en détention.

Concernant le contrôle du juge administratif sur ce point, très peu de litiges concernant des objets cultuels ont été jugés, notamment en raison de la limitation drastique des objets autorisés. Le contentieux lié aux objets suit celui plus général de la reconnaissance du caractère cultuel.

A titre d’exemple, le refus opposé par un établissement de transmettre à une détenue des exemplaires de la revue éditée par les Témoins de Jéhovah de France avait été jugé régulier[28], avant qu’un revirement de jurisprudence global ne juge l’inverse[29].

Sur les repas confessionnels

La question des prescriptions alimentaires motivées par des convictions religieuses se pose régulièrement dans le milieu carcéral. Afin de répondre à cette problématique, la solution souvent adoptée consiste à offrir des menus dits « neutres », sans porc ou végétariens, qui remplissent la fonction de menus « universels ».

Certaines exigences alimentaires religieuses demeurent très complexes à respecter par le service de restauration collective, car elles induisent, par exemple, un décalage dans les rythmes de prise de repas, ou encore une alimentation basée sur des produits spécifiques. Tel est le cas de la pratique du Ramadan. Toutefois la solution retenue par l’administration qui consiste à délivrer un menu universel, auquel certains produits peuvent être ajoutés selon la convenance religieuse, possède des limites, notamment eu égard au coût des produits ajoutés aux frais des personnes détenues et à la variété de ceux proposés.

Le Conseil national de l’alimentation, dans un avis du 1er décembre 2011, estimait que « pour que le cantinage[30] puisse être un élément de réponse efficient au souhait d’observer telle ou telle prescription alimentaire, les produits doivent être proposés avec un bon rapport qualité/prix, afin d’être accessibles au plus grand nombre. Concrètement, les prix des denrées, casher ou halal par exemple, doivent être les plus bas possibles, sans céder pour autant sur la qualité des produits, ni sur l’accès aux produits de marque, qui constituent une réassurance pour les personnes détenues, en tant qu’ils sont porteurs d’une présomption de qualité ».

Une autre solution envisagée par le comité serait de fournir aux détenus les moyens d’accommoder et de compléter les plats servis en restauration collective ainsi que de différer leurs repas pour satisfaire leurs obligations rituelles.

Par un arrêt du 7 décembre 2010[31], la CEDH s’est prononcée sur cette question en examinant l’impact d’une telle différence de traitement : « les adaptations qu’auraient eu à prendre l’administration pénitentiaire pour respecter ce régime alimentaire n’allaient pas grever son budget, ni alourdir le travail des personnes préparant le repas car celui-ci n’impliquait ni la présence de produits spéciaux, ni des cuissons distinctes ». En l’espèce, il s’agissait d’un détenu bouddhiste qui avait à plusieurs reprises demandé à l’administration pénitentiaire que ses repas respectent le végétarisme imposé par sa religion.

Le juge administratif s’est penché sur de telles pratiques. Visant expressément l’avis du contrôleur général de 2011, le tribunal administratif de Grenoble[32] a annulé le refus opposé à un détenu par un directeur d’établissement pénitentiaire de proposer aux personnes de confession musulmane tout menu hallal régulier. Le centre pénitentiaire proposait déjà des cantines dites spéciales, comportant à l’achat des produits hallal et des « cantines fêtes religieuses ».

Le juge de première instance allait plus loin, en imposant que soient proposés dans les menus servis quotidiennement des plats respectant les prescriptions religieuses.

Jean-Marie DELARUE rappelait à ce titre que « le principe de laïcité ne s’oppose nullement, tout au contraire, sauf discrimination fondée sur l’origine religieuse, à la confection ou à la distribution d’aliments confessionnels dans les lieux privatifs de liberté ». Ce point précis des repas confessionnels a d’ailleurs fait l’objet d’une nouvelle recommandation du contrôleur dans son rapport d’activité pour 2013.

Toutefois, l’audace de la juridiction du fond et de la Cour administrative d’appel de Lyon[33], s’est heurtée à la censure du Conseil d’Etat[34], statuant dans le cadre d’une demande de sursis à exécution. La haute juridiction a considéré qu’une telle obligation nécessiterait soit des travaux trop importants soit un coût imposé par le sous-traitant trop important.

Le système de cantine spéciale était ainsi jugé satisfaisant, compte tenu des « exigences » d’un domaine « sensible ».

Les plus optimistes considéraient toutefois que l’accord de ce sursis à exécution était en partie dû à la date de l’arrêt, pendant la période de Ramadan de l’année 2014 (du 29 juin au mardi 29 juillet 2014), circonstance qui rendait « difficilement réversibles » l’exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon.

Le Conseil d’Etat a confirmé sa position dans un arrêt de principe[35], statuant sur le refus d’annuler l’article 9 du règlement intérieur type, relatif à l’alimentation des personnes incarcérées, en ce qu’il serait contraire aux prescriptions de l’article 8 et 9 de la Convention européenne. Tout en se ralliant à la position de la CEDH selon laquelle l’observation de prescriptions alimentaires peut être considérée comme une manifestation directe des croyances et pratiques religieuses, l’arrêt considère explicitement que les dispositions du règlement intérieur type ne sont pas contraires à la Convention.

La juridiction justifie sa décision par une vieille antienne du droit pénitentiaire, l’intérêt général, le bon ordre et les contraintes matérielles propres aux établissements pénitentiaires.

Faisant application de sa propre jurisprudence, le Conseil d’Etat a récemment affiné son propos en considérant que « il appartient à l’administration pénitentiaire, qui n’est pas tenue de garantir aux personnes détenues, en toute circonstance, une alimentation respectant leurs convictions religieuses, de permettre, dans toute la mesure du possible eu égard aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements et dans le respect de l’objectif d’intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires, l’observance des prescriptions alimentaires résultant des croyances et pratiques religieuses »[36].

Ainsi, si l’administration pénitentiaire n’est pas tenue de fournir des repas respectant les convictions religieuses des personnes incarcérées, elle est en principe tenue – malgré les nombreuses précautions prises – de leur permettre de se procurer ces aliments, notamment par le biais d’achat de produits en cantine.

Cette obligation de moyens qui pèse sur l’administration pénitentiaire peut donc induire l’achat de produits complémentaires par les personnes incarcérées. Dans ce cas, le Conseil d’Etat considère que l’administration doit « garantir à celles qui sont dépourvues de ressources suffisantes la possibilité d’exercer une telle faculté en leur fournissant, dans la limite de ses contraintes budgétaires et d’approvisionnement, une aide en nature appropriée à cette fin ».

Les juges administratifs du fond étant peu enclins à statuer contre la position du Conseil d’Etat, il faudra attendre encore pour que la situation évolue, soit par le biais réglementaire, ce qui semble peu probable, soit par celui des instances du Conseil de l’Europe.

CONCLUSIONS :

DES TEXTES A LA PRATIQUE, VERS UN MEILLEUR RESPECT DES DROITS

Le cadre juridique relatif à la pratique cultuelle en détention s’est étoffé et tend à une uniformisation des pratiques de l’administration pénitentiaire.

Deux efforts principaux semblent devoir être poursuivis afin d’assurer la mise en application effective des textes.

Le regard porté sur la pratique religieuse en détention est plus orienté sur les dérives fondamentalistes que sur le respect des droits des personnes incarcérées. Il s’agit d’un écueil que la formation des parties prenantes doit palier.

La formation des personnels de l’administration pénitentiaire doit être accentuée et permettre une compréhension accrue du fait religieux en détention. La radicalisation est trop souvent au centre des propos relatifs aux cultes, au détriment d’une vision plus globale et plurale de l’exercice cultuel des personnes détenues.

Outre la formation initiale, les directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent et doivent user de la faculté qui leur est offerte d’organiser des modules complémentaires sur un point saillant ou une problématique récurrente.

Le nombre d’intervenants cultuels doit être mieux réparti et la carence en aumôniers musulmans doit continuer à être réduite. L’emploi et la formation d’imams annoncés par Christiane TAUBIRA en 2013 doivent être prolongés dans le temps.

Aussi, les modules complémentaires proposés par la direction de l’administration pénitentiaire ainsi que par les directions interrégionales des services pénitentiaires constituent un outil dont la généralisation peut permettre une meilleure préparation des aumôniers à l’univers carcéral.

Vous pouvez citer cet article comme suit :

Journal du Droit Administratif (JDA), 2017, Dossier 03 & Cahiers de la LCD, numéro 03 : « Laï-Cités : Discrimination(s), Laïcité(s) & Religion(s) dans la Cité » (dir. Esteve-Bellebeau & Touzeil-Divina) ; Art. 123.

[1] CE, 7 février 1936, Jamart, n°43321, Rec. Leb. p. 172.

[2] CE, 8 décembre 2000, Frérot, n°162995, Rec. Leb. p. 589.

[3] CE, 7 juillet 1950, Dehaene, n°01645, Rec. Leb. p. 426.

[4] CE, avis, 27 novembre 1989.

[5] Trib. confl., 4 juillet 1983, Caillol, Rec. p. 541.

[6] CE, Ass., 27 janvier 1984, Caillol, n° 31985, Rec. Leb. p. 28.

[7] Décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires.

[8] CE, Ass., 17 février 1995, Marie, n° 97754, Rec. Leb. p. 83.

[9] CE, 30 juillet 2003, Remli, req. n° 252712, Rec. Leb. p. 366.

[10] CE, 9 avril 2008, Rogier, req. n° 308221, Rec. Leb. p. 235.

[11] CE, Ass., 14 décembre 2007, Boussouar, Planchenault et Payet, n° 290420, Rec. Leb. pp. 475 et s.

[12] Par exemple : Trib. adm. Strasbourg, 25 juin 2009, req. n°0803184.

[13] Déc. n° 66-874, 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

[14] Déc. n° 2006-441, 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.

[15] Déc. n° 2010-1711, 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire.

[16] CE, 5 décembre 2011, M. Gaiffe, req n°347039.

[17] CE, 8 décembre 1948, Pasteau, Rec. p. 463.

[18] CE, avis, 3 mai 2000, Demoiselle Marteaux, Rec p.169.

[19] Déc. 1966, préc.., art. 1 ; L. pénitentiaire de 2009, art. 12 ; Déc. du 14 avril 2006, art. 3.

[20] CAA Lyon, 29 novembre 2012, n°12LY00174 ; n°12LY00250.

[21] Trib. adm. Limoges, 13 mars 2008, n°0601476.

[22] Trib. adm. Clermont-Ferrand, 24 novembre 2011, n°1100590.

[23] CE, 11 juin 2014, n°365237. Pour une application récente : CAA Lyon, 29 janvier 2015, n°13LY03123.

[24] CE, 29 mai 2002, n° 235806, Inédit au Rec. Leb. ; CE, 27 juillet 2001, n°215550.

[25] Trib. adm. Rouen, 25 novembre 2014, n°1300664; Trib. adm. Strasbourg, 3 décembre 2014 n°1300795 ; Trib. adm. Toulouse, 30 avril 2015, n°1205687.

[26] Art. 5 du règlement intérieur type (annexé à l’article R. 57-6-18).

[27] Art. 18 du règlement intérieur type (annexé à l’article R. 57-6-18).

[28] CAA. Nantes, 12 avril 2012, n°10NT01980.

[29] Trib. adm. Rouen, 11 juillet 2013, n° 1102627 ; Trib. adm. Toulouse, 17 avril 2014, n° 1105114.

[30] Achat de produits (hygiène, nourritures etc.) par les personnes détenues en plus des repas fournis par l’administration pénitentiaire.

[31] C.E.D.H., 7 décembre 2010, Jakobski c/ Pologne, n° 30210/96.

[32] Trib. adm. Grenoble, 7 novembre 2013, n°1302502.

[33] CAA. Lyon, 20 mars 2014, n°14LY00115.

[34] CE, 16 juillet 2014, n°377145.

[35] CE, 25 février 2015, n°375724.

[36] CE, 10 février 2016, n°385929.

ELEMENTS de BIBLIOGRAPHIE

CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE, avis, 24 mars 2011, relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté, NOR : CPLX1110094V, publié au J.O.R.F. n°0091 du 17 avril 2011, texte n°13.

LECERF J.-R., BORVO COHEN-SEAT N., “Loi pénitentiaire : de la loi à la vie carcérale”, rapport d’information n°629, Sénat, Commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, 4 juillet 2012, p.50

PECHILLON E., « L’accès au droit et le droit au recours », Centre de recherche sur les droits fondamentaux n°3, 2004, pp. 49-60

RAPPORT D’ACTIVITE, Ministère de la justice, Statistiques, 2004.

SAUVE J.-M., (2009). « Le contrôle de l’administration pénitentiaire par le juge administratif », Institut d’études judiciaires de Lille, 24 février 2009.

AUTRES REFERENCES

AUBY J.-B., « Le juge administratif, juge pénitentiaire », Revue de droit administratif, Lexisnexis n°3, mars 2014, rep. 358

AUBY J.-M., « Le contentieux administratif du service public pénitentiaire », Revue de droit public, Lextenso, R.D.P., tome 103, 93e année, 1987, p.547-578.

CARDET C., « Les procédures disciplinaires en prison : entre spécialisation des fonctions et spécificité des juridictions », Revue de science criminelle, Dalloz, 2006, p.863.

DELSOL (X.), GARAY A., TAWIL E. (éds.), Droit des cultes. Personnes, activités, biens et structures, Lyon, Dalloz – Juris Associations, coll. « Référence », 2005, 639 p.

DIDIER J.-P., « Les religions du fonctionnaire : le fonctionnaire et la foi », Actualité juridique – fonctions publiques, Dalloz, 2001, p.31.

HEDARY D., « Les détenus témoins de Jéhovah ont-ils le droit à des aumôniers ? », Actualité juridique de droit administratif, Dalloz, n° 41, 2 décembre 2013, p. 2386

HERZOG-EVANS M., Droit pénitentiaire, éd. D., Dalloz Action, 2012-2013, 1074 p.

JOURNAUX OFFICIELS, Laïcité et liberté religieuse, Recueil de textes et de jurisprudence, Edition des journaux officiels, la Doc. fr., 2011, 504 p.

KHOSROKHAVAR F., L’islam dans les prisons, éd. Jacob Duvernet, coll. Voix et regards, 2004, 285p.

LANDRON O., La vie chrétienne dans les prisons de France au XXe siècle, Paris, Éd. du Cerf, coll. « L’histoire à vif », 2011, 684 p.