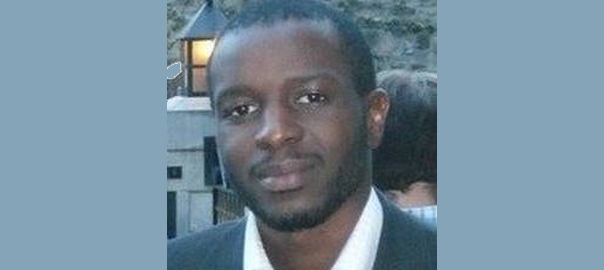

par M. le pr. Xavier MAGNON

Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole,

Institut Maurice Hauriou

Constitutionnaliser,

proroger l’état d’urgence ? ( interview II / II)

Art. 52. Le JDA a questionné les professeurs Wanda Mastor & Xavier Magnon (Université Toulouse 1 Capitole) à propos de la constitutionnalisation de l’état d’urgence. Il en a résulté les deux présentes interviews.

JDA : 1) Que pensez-vous de la volonté affichée de procéder à une révision de la Constitution alors que l’état d’urgence demeure en vigueur ?

XM : D’un point de vue juridique, rien n’interdit une révision constitutionnelle pendant la mise en œuvre de l’état d’urgence, ce régime d’exception n’étant d’ailleurs pas prévu par la Constitution du 4 octobre 1958.

La seule limite qui existe quant aux périodes temporelles durant lesquelles il n’est pas possible de réviser la Constitution, et qui pourrait être rapprochée de l’état d’urgence, est l’interdiction de modifier la Constitution durant l’application de l’article 16 de la Constitution sur les pouvoirs exceptionnels du Chef de l’Etat. Cette limite n’est pas posée par la Constitution elle-même, mais elle a été dégagée par le Conseil constitutionnel, pour la première fois dans la décision du 2 septembre 1992, dite Maastricht II.

L’article 89 alinéa 4 de la Constitution prévoit également qu’il n’est pas possible de procéder à une révision de la Constitution lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Ce dernier motif ne saurait être confondu avec les motifs pour lesquels il est possible de mettre en œuvre la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, à savoir, selon l’article 1er de cette loi, « en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou « en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».

Ajoutons enfin que la Constitution ne prévoit aucune restriction quant à l’usage de la procédure de révision constitutionnelle en cas d’état de siège, régime d’exception couvert par son article 36.

De manière explicite, les constituants n’ont donc apporté aucune restriction temporelle à l’usage de la révision constitutionnelle durant la mise en œuvre d’un régime d’exception.

D’un point de vue politique, il est toutefois gênant que l’on révise la Constitution dans un contexte d’application d’une législation d’exception, au cours de laquelle l’émotion et/ou la précipitation sont susceptibles de l’emporter sur la réflexion. Il n’est sans doute pas de contexte politique idéal pour réviser la Constitution, mais l’on peut souhaiter, de manière raisonnable, que les révisions n’interviennent pas durant la mise en œuvre d’un régime d’exception. Dans le cas contraire, une suspicion légitime risquerait de peser sur cette révision.

JDA : 2) Pensez-vous du reste qu’il fallait prolonger l’état d’urgence pour une nouvelle période trimestrielle ?

XM : La question de savoir s’il faut prolonger l’état d’urgence est une question d’ordre politique qui relève de l’opportunité. Il n’en reste pas moins que, lorsque l’on est attaché au libéralisme politique et à l’Etat de droit, il faut toujours s’inquiéter de ce qu’une situation d’exception ait tendance à se pérenniser. La vigilance s’impose. Le droit d’exception doit demeurer suspect par nature. L’inquiétude est d’autant plus légitime que le risque terroriste, interprété par le législateur comme entrant dans les motifs prévus par la loi de 1955 justifiant la mise en œuvre de l’état d’urgence, semble perdurer. De plus, l’exécutif, à l’origine du choix de la mise en œuvre de l’état d’urgence, demeure le mieux placé pour apprécier la pertinence de la menace terroriste. Autrement dit, celui qui décide du régime d’exception est celui qui maîtrise l’information sur ce qui permet de justifier la mise en œuvre de ce régime.

Alors que la menace terroriste perdure, l’on ne peut que craindre que le régime d’exception se prolonge, voire, pire encore, que le régime d’exception soit introduit dans le droit pénal applicable en dehors des périodes d’exception. La normalisation de l’état d’exception par la voie de la législation pénale contre le terrorisme tend à cet égard à masquer le caractère exceptionnel des mesures dérogatoires.

JDA : 3) Que pensez-vous du rétrécissement de la compétence du juge judiciaire en matière d’assignation à résidence, confirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 22 décembre 2015 ?

XM : Au nom de l’efficacité de la lutte contre le terrorisme, objectif auquel personne ne saurait s’opposer en principe, le législateur a une tendance naturelle à restreindre les droits et libertés. Cette tendance politique naturelle ne saurait cependant être celle du juge et en particulier du juge constitutionnel. Ce dernier se doit de rester hermétique aux contingences politiques immédiates et demeurer dans l’application du droit strict, quels que soient les contextes d’application. Le juge constitutionnel aurait pu, par exemple, considérer qu’aucun régime d’exception ne saurait exister en dehors du texte constitutionnel. La Constitution du 4 octobre 1958 n’instaure que deux régimes d’exception, celui de l’article 16 de la Constitution et l’état de siège. En dehors de ces deux régimes, aucun autre régime d’exception n’aurait dû être admis. La loi sur l’état d’urgence aurait ainsi pu, dans son existence même, être considérée comme contraire à la Constitution. Cette position se heurtait à une ancienne décision du Conseil constitutionnel, du 25 janvier 1985, Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle il avait implicitement admis que la loi sur l’état d’urgence n’avait pas été abrogée par la Constitution du 4 octobre 1958. Cette décision de 1985 a ainsi admis l’existence de principe d’une législation d’exception en dehors de la Constitution.

Dans la décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a poursuivi dans cette voie en reconnaissant implicitement, au-delà même de la conformité à la Constitution de l’assignation à résidence dans le cadre de l’état d’urgence, la constitutionnalité du dispositif général de l’état d’urgence. A l’appui de l’appréciation de la conformité à la Constitution de l’article 6 de la loi de 1955 sur l’assignation à résidence au regard de la liberté d’aller et venir, il s’est ainsi référé au régime général de l’état d’urgence. Ce régime garantit de manière indirecte la constitutionnalité du dispositif d’assignation à résidence. Au regard de l’article 66 de la Constitution, qui exige l’intervention de l’autorité judiciaire en cas d’atteinte à la liberté individuelle, l’appréciation du juge constitutionnel peut apparaître pour le moins étonnante : l’assignation à résidence ne constitue pas une privation de la liberté individuelle et la plage horaire maximale de l’astreinte à domicile dans le cadre de l’assignation à résidence, fixée à douze heures par jour, n’est pas une privation de liberté. L’on y verra un libéralisme pour le moins modéré du juge constitutionnel.

JDA : 4) En comparant les ordonnances rendues en référé-liberté et les avis du Conseil d’Etat sur les projets de législation de crise, pensez-vous que le juge administratif assure une protection des libertés comparable à celle assurée par le juge judiciaire ?

XM : Faute de disposer d’analyses systématiques sur cette question, il est difficile d’y répondre de manière certaine. Le Conseil d’Etat apparaît comme le serviteur naturel de l’Etat et de l’intérêt général. Même s’il est tout autant le protecteur des droits et libertés que l’est le juge judiciaire, la protection qu’il offre apparaît souvent perméable aux intérêts de l’Etat et aux exigences de l’intérêt général. Sans doute aura-t-on une confiance plus naturelle, en période d’exception, en un juge dont l’appréciation du respect des droits et libertés n’est pas parasitée par d’autres considérations extérieures. En période d’exception, pour la protection des droits et libertés, l’on peut espérer que les intérêts subjectifs des citoyens soient, au minimum, garantis au même niveau que l’intérêt général et que celui de l’Etat, et non pas que ces derniers prévalent sur les premiers.

Vous pouvez citer cet article comme suit :

Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d’urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina) ; Art. 52.